有兩件事情,讓我意識到改革宗神學在美國年輕福音派人士當中的興起已經成爲一個不可忽視的現象:

第一,幾年前我在曼哈頓和朋友吃晚餐,當時坐在我身邊的是幾位優秀的福音派聖公會領袖。他們討論在過去的幾十年間好的講道是如此稀少,他們不得不苟且求生。我當時對這個話題沒有什麼貢獻(而且我說了什麼也不重要),但是他們所說的讓我意識到我所成長的神學環境其實是神自己在護理的一個園子。

第二,在2006年4月份的「共同致力福音」(T4G)大會上,我有一次請所有參會者按年齡站起來。當時有三千多個參會者,他們當中有一些年長的,一些50多歲的,不少40多歲的,很多30多歲,甚至更多的只有20多歲。這種年齡分佈背後當然可能有很多原因,但是科林·漢森於2006年秋季發表於《今日基督教》上的那篇《年輕、躁動、歸正》(Young, Restless and Reformed)所說的讓我非常贊同,他的觀察正是我已經注意的現象: 一股復興的改革宗浪潮正在這群出生於上世紀70-80年代的美國福音派當中興起。

本文的目的是想要回答這個問題——爲什麼?爲什麼會有這樣的復興。我並不想從神學的角度(例如,神的主權,或者大家對聖經的熱情,等等)談這個問題,而是從歷史的角度。作爲一個受過學術訓練的歷史學家,我知道期待歷史學者給出某個歷史現象的原因就好像期待化學家會點金術一樣不可能,但這實在是太有趣了,讓我不容錯過!

我盡力按著時間次序來討論復興的來源,同時我也感到好奇:如果在1950年代沒有那麼多自稱加爾文主義的人士,爲什麼今天我們身邊會湧現出那麼多加爾文主義者?

第一個我想提及的來源,是唯一一個在二十世紀持續不斷地發揮影響力的加爾文主義作者:司布真。

第一個我想提及的來源,是唯一一個在二十世紀持續不斷地發揮影響力的加爾文主義作者:司布真。

沒有一個人可以超越司布真和他的講道對加爾文主義者的影響。

當然,在司布真的背後,以及他引述中,是許多偉大的清教徒——愛德華茲、懷特腓、班楊、歐文等等清教徒(薛伯斯!!),還有路德、加爾文等改教者。如果你看過司布真在都市會幕教會講台宣講過的57卷宏偉的講道集,你就該知道爲什麼有那麼多20世紀中葉福音派的偉大聖徒們力薦過它。不單是司布真時期的年輕同道們尊敬、推崇他(像B.H.卡羅爾,浸信會西南神學院的創始人),1950、1960年代最傑出的佈道家們也對他推崇備至。就說他們爲清教徒系列中都市會幕講道集再版寫的推薦詞吧。看看都是誰爲了鼓勵每個人都去購買、閱讀講道集寫下那些熱情洋溢的話吧!WA.克里斯威爾(WA Criswell)和葛培理、威爾伯·史密斯(Wilbur Smith)和鐘馬田、歐福德(Stephen Olford)和華富爾德(John Walvoord)、R.G.李(R. G. Lee)和查爾斯·費恩伯格(Charles Feinberg)、赫謝爾·霍布斯(Herschel Hobbs)和邸立基(Helmut Theilicke)、約翰·萊斯(John R. Rice)和哈羅爾德·凌塞爾(Harold Lindsell)。小哈羅爾德·史密斯(J. Harold Smith)和柯蒂斯·沃恩(Curtis Vaughn),還有傑克·海爾斯(Jack Hyles)和D·詹姆斯·肯尼迪(D. James Kennedy)。那張名單實在精彩非凡,可以保險地說,除了司布真的作品外,沒有人能得到這麼多重要人物的背書!他們中的有些人甚至寫書反對加爾文,卻對司布真讚譽有加。

如果將司布真比作地下蓄水層,把更早世代中的神學營養帶給了他之後的人,那麼這個世代的佈道者們——他們中有許多反加爾文主義的——卻諷刺地成了我們這個世代的蓄水層,將司布真帶給了我們。朋友們,如果你不斷地被人遊說要購買司布真的書,那最後你很有可能會閱讀他。如果你讀了司布真的書,你就絕不會相信所有的加爾文主義者都是極端加爾文主義者,也絕不會相信加爾文主義者不能宣教和傳福音。

司布真就像一位在相信聖經上健康又平衡的基督徒。在他的講道中,高舉基督的恩典,以十字架的基督爲中心,教導基督徒,爲罪人懇求。司布真在他的關於林前1:23-24的講道中提到,

「我個人認爲,除非你宣講今日被稱爲加爾文主義的東西,否則你就沒有在傳講基督並他釘十字架。我有自己的觀點,我也總是勇敢地講出來。加爾文主義是福音的暱稱,加爾文主義就是福音,除此外,別無其他。我們傳講福音時沒法不傳講因信稱義;沒法不傳講在神恩典的安排下祂的掌權;沒法不爲耶和華揀選、不改變、永恆、不朽壞、勝過一切的愛而歡呼;或者我認爲若不基於基督爲祂的選民所預備的特別救贖,我們就沒法傳講福音;我也無法理解一個讓聖徒在蒙召後失落,讓神的兒女在信主後卻在火的永刑中受苦的福音——那是我厭惡的福音。聖經所啓示的福音不是如此的福音,我們傳講基督和祂釘十字架的方式也不是那樣的方式,對所有的反對者我們都得說:『我們學到的基督不是這樣的。』」

許多牧者譴責現代加爾文主義者的躁動,但正是這些牧者將司布真推薦給了他們。這些年輕人相信牧者們的推薦。

我想這就是這些年輕加爾文主義者的影響來源之一。

(注:我寫這些的時候,正在瑞士的日內瓦。我會做一系列講座並佈道,持續到週四。從我住的地方望出去,可以清晰地看見白朗峯。我想起一位司布真同時代的仰慕者,神學院南方浸信會的創始教授之一,約翰·布羅德斯[John A. Broadus]曾說過,「那些嘲笑加爾文主義的人,可能也會同樣嘲笑白朗峯。」)

去年秋天,在畢森神 學院(Beeson Divinity School)召開了關於巴刻的會議。有人問巴刻:誰是他心目中的英雄。他提到了六位。其中之一就是司布真,另一位是鐘馬田醫生。可考慮到聖公會福音派(像巴刻)和1960年代中期的「醫生」(鐘馬田)之間公開的分歧,這樣的講論不禁讓人奇怪。簡而言之,鐘馬田發表了一次演講,在那次演講中他公開地呼籲福音派聖公會成員離開英國國教,這也終結了60年代許多聯合事工,這些聯合事工本是過去幾十年間人們想要在弟兄中間達成,並爲之勞力的。巴刻和鐘馬田曾經關係十分親密。巴刻和鐘馬田的長女伊麗莎白(現名凱瑟屋德)是大學本科同學,伊麗莎白將巴刻介紹給父親,而這位醫生在神學和屬靈上給予了巴刻巨大的鼓勵。

學院(Beeson Divinity School)召開了關於巴刻的會議。有人問巴刻:誰是他心目中的英雄。他提到了六位。其中之一就是司布真,另一位是鐘馬田醫生。可考慮到聖公會福音派(像巴刻)和1960年代中期的「醫生」(鐘馬田)之間公開的分歧,這樣的講論不禁讓人奇怪。簡而言之,鐘馬田發表了一次演講,在那次演講中他公開地呼籲福音派聖公會成員離開英國國教,這也終結了60年代許多聯合事工,這些聯合事工本是過去幾十年間人們想要在弟兄中間達成,並爲之勞力的。巴刻和鐘馬田曾經關係十分親密。巴刻和鐘馬田的長女伊麗莎白(現名凱瑟屋德)是大學本科同學,伊麗莎白將巴刻介紹給父親,而這位醫生在神學和屬靈上給予了巴刻巨大的鼓勵。

不但如此,幾年後,當巴刻在倫敦居住時,如果時間允許,他會在晚間參加聚會,聆聽鐘馬田的講道。他們之間的友誼是深厚的,帶來的分裂也是痛苦的。

四十年後,當巴刻被問道「在你所知道的人中誰是最偉大的人」時,我在不同的場合聽到他都毫無遲疑地問答「鐘馬田」。

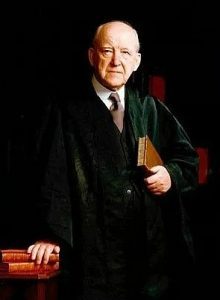

鐘馬田在美國的福音派中並不如其在英國知名。儘管他也數次到訪美國和加拿大,但他在英國積極地講道侍奉超過了50年,其中大部分時間在英國的首都——倫敦。他的講道在20世紀中葉塑造了無數基督徒。他的作品從《屬靈低潮》到《活像基督——登山寶訓釋義》,再到《講道與講道的人》——都是基督徒靈修的經典讀物,傳道人對其尤爲鐘愛。他的書藉著眾多的出版商,今日仍在重印,距他離世已有四分之一個世紀之久。

鐘馬田在他的講道中從未表現過偏見和狹隘。他幾乎沒有提及過我們稱爲「神學標籤」的東西,同時他的講道也絕不膚淺,教導艱澀的神學問題。鐘馬田可能是20世紀中葉英語世界國家中率先倡導、實踐釋經式講道的牧者。神賜予他恩典,讓他在講道中大有能力地將聽眾帶入神的同在裡。

就像司布真一樣,鐘馬田的大部分講道都藉著印刷成集被保存下來。你在亞馬遜網站可以找到上百篇由他寫作或關於他的作品。從他傑出的以弗所和羅馬書講道系列到零星的小篇章,例如「醫院會替代教會嗎?」,鐘馬田是上帝是用來大大豐富教牧圖書館和教牧心靈的工人。就像他之前的司布真一樣,他把之前世代豐富的財寶帶給了今日的讀者。萊爾和喬治·懷特腓,約翰·歐文和理查德·薛伯斯,加爾文和路德——都被引述在鐘馬田的講道和作品中,他們的生平故事也常被追溯。

他也是一位時代的偉人。他是上世紀40年代、50年代、60年代英國福音派中繞不過去的人物。他的印記在大範圍的福音派運動中無處不在。從劍橋的丁道爾學院到校園基督徒團契(Inter-Varsity Fellowship)到其國際影響,國際福音派學生團契(International Fellowship of Evangelical Students),到基督徒醫學學會(Christian Medical Society),到福音派圖書館(Evangelical Library)……其影響之廣舉不勝舉。

即便那些出生在70、80年代沒有聽過鐘馬田的人,有幸的是他們的牧者聽過鐘馬田,並深受他影響。約翰·派博與提摩太·凱勒都用富有說服力的見證傳達「鐘馬田醫生」對他們講道的影響。沒有一個人物像他那樣站出來指出20世紀中葉,福音派的講道缺乏福音信息,他所用的方式又是如此富有洞見,如此合乎聖經,如此頻繁,如此仁慈——沒有一點激發狹隘的宗派紛爭或導致教會錯誤分裂的意圖。

我沒有機會到現場聆聽鐘馬田的講道。但如果你曾有次機會,或聽過他的講道錄音(我聽過許多次),那就來讀讀他在羅馬書第一章的釋經講道吧,看看你還「聽」不見他嗎:

「讓我們來看這段講論的第一部分:『他們既然故意不認識神……』這是什麼意思?修改標準版這樣寫道:『他們認爲神與他們的認識不符,』但這樣的表達還是太柔弱了。它真正的意思是,『他們不認同神,』因爲使徒使用的詞是用來指代測試的。這個詞是指對金屬進行測試——金子及其他。一塊金屬會交給專家檢驗,是金子或不是?他們會用各種方法來檢驗。這就是該詞的使用。你對其進行檢驗——使徒在這裡說的是,人類對神多方考慮,多方檢驗,多方『測試』祂,然後決定拒絕祂!就像科學家檢驗那塊金屬後說,『不,這不是純金,這是合金;扔掉它!』這就是人類對待神的態度。他們考慮神。他們作法官來判斷,你看,神是一件被檢驗的物體!『啊,是的,』他們說,『非常有趣;讓我們來查看神!你說你相信祂……』等等。他們準備了解祂,也這樣做了,儘管在我們所見的許多方面,藉著祂的賞賜有了全備的知識,他們卻覺得對此毫無興趣;繼續了解神、認識祂毫無價值!要記得使徒保羅在一千九百年前寫下了這些,對今天的人類狀況又是多麼恰當的寫照。來場宗教的討論或談論神是多麼有趣的事!神該做什麼或不該做什麼,以及我怎樣思考神!他們檢驗神並拒絕祂。『他們既然故意不認識神。』這是多麼駭人聽聞的陳述!這是多麼可怕的光景!那就是人類的景況;他們不認爲認識神是有價值的;他們故意地將神拋擲在一邊。一個在罪中的人如今也在做這事。」(鐘馬田,羅馬書1章講道,p.383 英文直譯)。

這些加爾文主義者從何而來?悄然間,世界各處的,年輕的加爾文主義者們,年輕的牧者們在讀了許多屬靈暢銷書、許多佈滿了笑話和生活建議,但在膚淺地倡導著「輕鬆生活」的書後,正感到飢腸轆轆。恰在此時,有人把鐘馬田介紹給了他們。靠著神的恩典,他們學到了神的恩典和那位滿有恩典的神。

在廣袤的堪薩斯平原上旅行時,我寫過一篇簡短的博客,提到這個世代改革宗神學興起的第三大影響因素——真理旌旗出版社(The Banner of Truth Trust)。1957年,伊恩·默里和其他有同樣異象的人合辦了出版社,重印清教徒和其他改革宗神學的書籍。一本雜誌應運而生,讓我們有機會與過去時代的牧者和作者們重逢。書籍也隨之而生。裝幀精美,驚豔面市,在過去的一個世紀裡,在傳統英語世界裡,沒有一本改革宗神學雜誌如此受歡迎。真理旌旗出版社對重要的書籍不斷重印,仔細篩選,經過口口相傳的推廣,給神學生對摺(或對摺以上)的大額折扣,由此它爲新的一代帶來了買的起的、精美的、重印的經典作品。我們這個世代牧者的圖書館裡滿是寫於幾十年前甚至幾個世紀前的佳作,都是最新重印的。其中也有些現代作者的作品——尤其是伊恩·默里自己的作品。他寫了一系列作品,十分多產,包括了靈修、神學與歷史,都用現代的文筆,意在教導和薰陶教會。

在廣袤的堪薩斯平原上旅行時,我寫過一篇簡短的博客,提到這個世代改革宗神學興起的第三大影響因素——真理旌旗出版社(The Banner of Truth Trust)。1957年,伊恩·默里和其他有同樣異象的人合辦了出版社,重印清教徒和其他改革宗神學的書籍。一本雜誌應運而生,讓我們有機會與過去時代的牧者和作者們重逢。書籍也隨之而生。裝幀精美,驚豔面市,在過去的一個世紀裡,在傳統英語世界裡,沒有一本改革宗神學雜誌如此受歡迎。真理旌旗出版社對重要的書籍不斷重印,仔細篩選,經過口口相傳的推廣,給神學生對摺(或對摺以上)的大額折扣,由此它爲新的一代帶來了買的起的、精美的、重印的經典作品。我們這個世代牧者的圖書館裡滿是寫於幾十年前甚至幾個世紀前的佳作,都是最新重印的。其中也有些現代作者的作品——尤其是伊恩·默里自己的作品。他寫了一系列作品,十分多產,包括了靈修、神學與歷史,都用現代的文筆,意在教導和薰陶教會。

真理旌旗出版社最與眾不同的地方在於它在50年代後期的大量傳播古典文學。普林斯頓大學的教授們又能用這些經典教授學生了,荷蘭的加爾文主義者和英國的清教徒們在我們的視野中再現了。出版社向讀者推薦了19世紀的神學家們(波納家族、查爾斯·布里奇)。不僅如此,出版社目光非常長遠,他們是被神學觀所驅動的,不會因爲一本書不熱賣而撤銷該書的印刷。它們讓一本古老的經典作品在基督徒和如兄弟般的教牧圈慢慢傳播,又不急於求成。50年代至70年代間,它們在印刷出版行業內殷勤的工作對80、90年代的屬靈豐收帶來了可見的影響,迄今仍惠及無數。

有些機敏的詢問者已經注 意到至今爲止我提到的影響因素都來自英國。我對此有幾點觀察。我和妻子在英國居住了六年半的時間,我想我會說在英國的文化(也可能是住在一個更古老的地方的緣故)中有一種隨遇而安的文化。就像,一個美國人會說「那不公平」,而一個英國人會簡單地回答「生活就是這樣的。」在英式的回應中既有成熟又有聽而任之的順從。如此不同的回應對兩者來說,都有好處,也都有壞處。簡單地說,這也是爲什麼我們在英國的朋友是留在那片土地的人,而我們這些美國人則是離開的那群。想想創造這一切的有趣基因庫吧!

意到至今爲止我提到的影響因素都來自英國。我對此有幾點觀察。我和妻子在英國居住了六年半的時間,我想我會說在英國的文化(也可能是住在一個更古老的地方的緣故)中有一種隨遇而安的文化。就像,一個美國人會說「那不公平」,而一個英國人會簡單地回答「生活就是這樣的。」在英式的回應中既有成熟又有聽而任之的順從。如此不同的回應對兩者來說,都有好處,也都有壞處。簡單地說,這也是爲什麼我們在英國的朋友是留在那片土地的人,而我們這些美國人則是離開的那群。想想創造這一切的有趣基因庫吧!

我不是說70或80年前的英國是加爾文主義的溫床。並非如此。但是英國對於聖經中揀選和預定的教導有種天然的親切感,而這一切對美國人來說則是陌生的。在20世紀中葉,改革宗神學並不是在美國完全缺席,在密西根和中西部有荷蘭改革宗群體。我初次讀到弗萊威爾(Flavel)和巴克斯特的作品,就不是通過真理旌旗出版社,而是通過貝克出版社(Baker Book House)(儘管那個貝克出版社早已不在了)。A.W.賓客(A. W. Pink,英國加爾文主義傳道人)曾四處旅行,與許多保守的改革宗浸信會牧者結交(其中就有我的曾外祖父,李曼·韋斯德)。但總體來說,對於廣大的、說英語的美國福音派來說,20世紀早期和中葉都是改革宗神學的荒涼時代。

以下則是許多人認爲不太可能的現代加爾文主義復興背後的影響因素:

美國福音派人士死命反對加爾文主義的理由之一,便是它扼殺了宣教和傳福音。美國的福音派人士在過去一百多年來,缺乏辨識加爾文主義與極端加爾文主義的能力。加爾文主義教導神絕對的主權和人真實的責任。極端加爾文主義教導,由於神是我們行爲的主宰,本質上來說,一切都無關緊要了。因爲最終的結果已經注定,方法可被免除。(感謝神,保羅並不這麼想!看看羅馬書9-10章,他在預定論上最強的論述引向對宣教和傳福音的最強呼召!他自己則是在揀選教義的傳講中,在哥林多的佈道過程中得著鼓勵——詳見使徒行傳18章)即便在能辨識兩者的人中間,加爾文主義也被不假思索地擯棄,認爲它總是導向極端加爾文主義。關於這一滑坡現象的爭論總是引人入勝的,因爲如果某一事物總會產生不可避免的結果,人們總會喜歡對他評頭論足。

隨之而來的,則是三元福音倍增佈道運動(Evangelism Explosion)。來自佐治亞州的甘雅各是土生土長的奧古斯塔人。他在1959年成了佛羅里達州珊瑚脊(Ft. Lauderdale)一間小小長老會(PCUS)的牧師。他開始訓練人傳福音。到了1962年,他將這活動擴展成一個運動,稱爲三元福音倍進佈道。相關書籍不斷出版,四次再版。它在世界各地被廣爲使用。它也是福音派辯論和批評的焦點。宣教派把它看作現代化推銷技巧,認爲其在今天無用武之地。改革宗派則認爲它片面、強制或迫使人做決定。儘管如此,這些討論都不能攔阻我們稱其爲歷史的一部分。

我的建議是,三元福音倍增佈道(珊瑚脊長老會隨後經歷了爆發性的增長,尤其在60年代)雖然靜悄悄的,卻是對加爾文主義扼殺佈道說法提出了強烈反駁。甘雅各在他的佈道中毫不羞愧地傳講加爾文主義的救恩論。後來他加入了美洲長老會(PCA),以威斯敏斯特信條爲其教義標準。不管人們覺得三元福音與改革宗神學在多大程度上一致或不一致,這個具有顯著加爾文主義特質的教會,是從佈道和60到70年代的佈道訓練而生的,它本身就是崇尚實用主義的美國社會的有力明證。我不知道在那時是否有其他人持此觀點。但我認爲它有力地削弱了改革宗神學反對者的立足點。一位生於20年代的牧師,在40年代迎來了他的成熟期,可能覺得加爾文主義已經過時了,他產生此觀點的部分原因可能來源於「福音扼殺」的爭論。但一個生於60年代的牧師,在80年代迎來他的成熟,則不會理所當然地認爲加爾文神學一定會導致對宣教和福音的扼殺。因爲在他的周圍,有太多的教會正在使用三元福音佈道倍增。

你可能還沒注意到,我正試圖重構加爾文主義在20世紀後期年輕福音派中興起的歷史。我也試圖在這些文章中按次序記述。所以,我在文中給出的第一個理由未必是最重要的。相反,我認爲40年代對加爾文主義的促進相當有限,儘管那時司布真的偉大著作已被重印、隨之而來的還有更廣爲人知的鐘馬田的佈道。到了50年代後期,你可以加上真理旌旗出版社的重印帶來的影響。隨後,在60、70年代,我認爲三元福音倍增佈道的興起悄悄削弱了美國福音派對加爾文救恩論的主要反駁。

你可能還沒注意到,我正試圖重構加爾文主義在20世紀後期年輕福音派中興起的歷史。我也試圖在這些文章中按次序記述。所以,我在文中給出的第一個理由未必是最重要的。相反,我認爲40年代對加爾文主義的促進相當有限,儘管那時司布真的偉大著作已被重印、隨之而來的還有更廣爲人知的鐘馬田的佈道。到了50年代後期,你可以加上真理旌旗出版社的重印帶來的影響。隨後,在60、70年代,我認爲三元福音倍增佈道的興起悄悄削弱了美國福音派對加爾文救恩論的主要反駁。

當我們進入70、80年代時,我認爲促發加爾文主義再次興盛的另一個主要原因是聖經無錯謬爭論。關於聖經權威的爭論自始至終都存在。從早期教會到宗教改革,對聖經權威的挑戰、攻擊和辯護從未停止過。從十七、十八世紀所謂基督教國家內部興起的泛神論,到十八、十九世紀早期的聖經批判學,相信聖經的基督徒必須清楚地論證這一點:神藉著有罪的人寫就完美的聖經,這聖經是神毫無錯謬的啓示。從日內瓦的高森到普林斯頓的華費爾德,19世紀的教會對聖經無誤的教義進行了細緻的辯護。

對聖經的爭論始終不休。但1976年哈羅德·凌賽爾(Harold Lindsell)所寫的《爲聖經而戰鬥》(Battle for the Bible )讓我不能忘懷,他對這場風暴做了總結,也使其充滿活力。那時,路德宗教會早已深陷自由派的風暴之中,美南浸信會則剛踏入其中。大部分的福音派人士都被聖經無誤國際理事會的這一議題激動,加入論辯。許多忠實的聖經無誤擁護者並非加爾主義者,但是還有許多是加爾文主義者。通過這次爭論,卜易士、史普羅、巴刻、卡爾·亨利、尼寇爾(Roger Nicole)以及許多加爾文神學家贏得了更多的支持,尤其在傳道人當中,老普林斯頓神學家門(尤其是賀智、華腓德,以及梅晨)再次被引薦給年輕的一代。

比這影響更大的則是年輕的教牧們開始紛紛閱讀賀智父子或是卡爾·亨利的鉅作(《神、啓示和權威》六卷,中譯本由校園書房出版)。神學討論四處興起。年輕的福音派人士不僅被鼓勵去講道、禱告、探訪、輔導,也開始參與神學性的思考,對神學展開系統性的辯論。不僅如此,這些關於聖經無誤的討論恰是理解改革宗神學對於神在人完全的責任上,完全至終掌權的絕佳例證。毋庸多言,我想你明白我的意思。70、80年代,許多年輕的傳道人在持有加爾文主義救恩論,並對神和基督在肉身中的工作持改革宗觀點的神學家手下受教。這也部分導致了加爾文主義在年輕人,尤其是擁護聖經無誤論的人中的興盛——它遍及在所有的神學討論中,但對那些爲聖經辯護的人尤其有吸引力。

20世紀中葉,加爾文主 義在美國經歷了低潮(至少在密西根西部以外是如此的)。我在這一系列中提到了一些讓其復甦的因素,並做了解釋。之前我提到的影響因素是發生在70年代的聖經無誤的爭議。在爭議發生的早期——你可以部分地認爲,爭議初熟的果子就是美洲長老會的建立(甚至早於美國路德宗的轉變,也遠早於美南浸信會在這一議題上重申其保守立場)。

義在美國經歷了低潮(至少在密西根西部以外是如此的)。我在這一系列中提到了一些讓其復甦的因素,並做了解釋。之前我提到的影響因素是發生在70年代的聖經無誤的爭議。在爭議發生的早期——你可以部分地認爲,爭議初熟的果子就是美洲長老會的建立(甚至早於美國路德宗的轉變,也遠早於美南浸信會在這一議題上重申其保守立場)。

神學的爭論催生了南方的長老會(PCUS),1973年12月260個教會的代表聚集成立了以後被稱爲美洲長老會的宗派。這一宗派在70年代不斷增長,到了80、90年代,就如同雨後春筍般,遍佈各地。這其中有許多曾是循道會、浸信會和聖公會教會的成員。這些美洲長老會教會(保守統計有將近1500個)有超過30萬領聖餐的成員,參與崇拜的則更多。

美洲長老會的官方教義信條是威斯敏斯特信仰告白的修改版,它和加爾文主義的歷史息息相關,它幾乎可以說是英語世界對加爾文主義的定義標準。這一宗派的教會成了知名福音派加爾文主義者的家園,甘雅各、博愛斯都出自該宗派。該宗派的神學院(聖約神學院)也不斷擴大,影響廣泛。儘管改革宗神學院(RTS,位於傑克遜、奧蘭多、沙羅特)從官方來說是獨立的,實際上從70年代開始,就成了培養美洲長老會教牧的基地。這些教會都以積極的佈道和宣教著稱。我們已經思考過三元福音佈道和珊瑚脊長老會,但在福音佈道上還有許多長老會教會成爲了全國性的領袖。石南森林長老會(Briarwood Presbyterian,位於阿拉巴馬州伯明翰)是宗派的組織會議所在地,也成爲了一個在傳福音上滿有活力的教會。校園福音事工就是出於這個教會的事工。提摩太·凱勒在紐約的救贖主長老會也屬於美洲長老會。救贖主教會在教導長老會和其他福音派參與植堂上是當之無愧的領袖。改革宗大學團契(Reformed University Fellowship, RUF)則是美洲長老會在學生事工上得力的助手,尤其在南方的大學中成果顯著。到了90年代後期,你幾乎可以認定那些在主要的大學校園附近,認真基於聖經講道、傳福音的教會一定是美洲長老會教會,而不是聖經教會或浸信會。毫無疑問,在過去的30年間,加爾文主義在美國福音派中復甦的一個重要因素就是美洲長老會的建立和成長。

到現在爲止,我們已經在這個系列中考察了來自長老會或浸信會的影響因素。而當有人聽說,我認爲聖公會是加爾文主義在七八十年代美國福音派中復甦的另一個主要因素時,可能會大吃一驚。歷史學家們知道聖公會(安立甘宗)從歷史角度來說,算是一個改革宗的宗派,但今日很少有美國人會把聖公會或安立甘宗與改革宗神學聯繫起來。這既反映了我們對歷史的無知,也反映了聖公會傳統在過去的世紀中發生了極大的改變(尤其隨著19世紀盎格魯天主教暨聖公會高派和神學自由派的興起)。

到現在爲止,我們已經在這個系列中考察了來自長老會或浸信會的影響因素。而當有人聽說,我認爲聖公會是加爾文主義在七八十年代美國福音派中復甦的另一個主要因素時,可能會大吃一驚。歷史學家們知道聖公會(安立甘宗)從歷史角度來說,算是一個改革宗的宗派,但今日很少有美國人會把聖公會或安立甘宗與改革宗神學聯繫起來。這既反映了我們對歷史的無知,也反映了聖公會傳統在過去的世紀中發生了極大的改變(尤其隨著19世紀盎格魯天主教暨聖公會高派和神學自由派的興起)。

儘管如此,托馬斯·克萊麥(第一位更正教坎特佈雷大主教)是位改革宗神學家。他起草的《39條信綱》明顯是新教、加爾文主義的信仰宣言。清教徒運動總體來說是聖公會的運動。威斯敏斯特信仰告白就是爲英國國教寫的。薛伯斯就是位安立甘信徒。

不管怎樣,這都不該讓我們驚訝,英國國教教會對講英語的美國加爾文主義的復興有卓越的貢獻。司布真、鐘馬田、真理旌旗出版社——這些影響因素都來自英國。到了1973年,英國的霍德&斯托頓出版公司(Hodder & Stoughton)、美國校園出版社(IVP)出版了一本書,產生了立時且巨大的影響,它的影響甚至是長遠的。你有注意到七八十年代有不少關於神的書嗎?像《愛慕神》、《渴慕神》、《信靠神》……這一潮流緣何而起呢?

它的來源就是巴刻的《認識神》,該書出版於1973年。年復一年,它在神學生、小組長、基督徒查經小組中持續熱賣。成百上千的基督徒閱讀了該書。巴刻也寫了許多其他的東西,是當代改革宗運動的鼻祖。(他已經93歲了,讓我們爲他的健康、力量和服侍禱告,求主賜給他更多的年日。)我們中的許多人都不認同他與福音派與天主教合一事工ECT的合作,但沒有人否認正是他在《傳福音與神的主權》(Evangelism and the Sovereignty of God)中對歐文《基督爲誰而死》(Death of Death)的推薦,正是藉著他發表的神學、歷史文章,他躋身爲八九十年代福音派中最卓越、神學最清晰、最知名的神學導師,伴隨著那一代基督徒的成長。

20世紀早期,首先使用電臺 、隨後利用電視來教導和佈道的基督教知名教師和傳道人中,很少有人是傳講恩典教義的能手。浸信會中的特呂特(Truett)和克里斯威爾(Criswell),路德會的瓦爾特·梅爾,循道會的查爾斯·艾倫,長老會的福斯迪克、麥克卡尼和巴恩豪斯,當然還有羅馬總主教沈富頓的聲音通過電波穿梭在美國40、50、60年代的上空。隨後,電臺讓位於電視。自由派、天主教、福音派和基要派都有各自的電視節目;但幾乎沒有人對福音的傳講能像司布真所傳的加爾文主義的福音那樣清晰、出色。

、隨後利用電視來教導和佈道的基督教知名教師和傳道人中,很少有人是傳講恩典教義的能手。浸信會中的特呂特(Truett)和克里斯威爾(Criswell),路德會的瓦爾特·梅爾,循道會的查爾斯·艾倫,長老會的福斯迪克、麥克卡尼和巴恩豪斯,當然還有羅馬總主教沈富頓的聲音通過電波穿梭在美國40、50、60年代的上空。隨後,電臺讓位於電視。自由派、天主教、福音派和基要派都有各自的電視節目;但幾乎沒有人對福音的傳講能像司布真所傳的加爾文主義的福音那樣清晰、出色。

但到了60、70年代有兩個人興起,他們的侍奉延續了幾十年,感染和塑造了數以千計的傳道人。其中一位主張聖約嬰兒洗禮,另一位卻主張時代論。在1965年或1970年,兩者的共同點還不那麼明顯。但在過去的歲月中,隨著兩者的事工不斷增長發展,他們的教導越來越多地通過新科技手段(卡帶、cd、互聯網的MP3文件)被保存、傳播,隨著對正統信仰的質疑達到新的深度,這兩者的共同點就越來越明顯。

但到了60、70年代有兩個人興起,他們的侍奉延續了幾十年,感染和塑造了數以千計的傳道人。其中一位主張聖約嬰兒洗禮,另一位卻主張時代論。在1965年或1970年,兩者的共同點還不那麼明顯。但在過去的歲月中,隨著兩者的事工不斷增長發展,他們的教導越來越多地通過新科技手段(卡帶、cd、互聯網的MP3文件)被保存、傳播,隨著對正統信仰的質疑達到新的深度,這兩者的共同點就越來越明顯。

新技術保存了他們的教導,讓內容可以被反覆聆聽,或在廣播無法覆蓋的地方被傳播。不僅如此,當這些技術進一步發展時,人們能更便捷地使用它們。這兩位教師就使用了新技術,爲歷史上新教對聖經的認識辯護,尤其爲福音辯護。其結果就是史普羅和麥卡瑟的教導事工影響大增。從東岸到西岸,在長老會和無宗派信徒中,從佛羅里達到加利福尼亞,這兩位的教導事工悄無聲息,卻產生著持久、混合的影響,迄今已有四十年。有數以千計的人參加過他們的大會。他們出的書可謂車載斗量。他們的品格,靠著恩典,無可指摘。

對成百甚至上千福音派的傳道人來說,他們兩位是近幾十年來最著名的神學教師。他們的工作堅實卻非矚目,潤物細無聲卻非電閃雷鳴。更像衛斯理的風格,而非懷特腓的樣式。但當我們望向那些清楚了恩典教義的,數以千計的年輕福音派人士時,毫無疑問,站在他們身後的則是這兩位偉大的神話語的教師——麥卡瑟和史普羅。

這是你們許多人期待的一位。你懂的,他如期而至。

1979年發表的《愛你的仇敵》(Love Your Enemies)是他的博士論文。從學術上來說,他是一位新約學者。1983年發表的《上帝的義》則是他的部分講義;從職業來說,他是一位聖經研究的教授。但到了1986年,一本「神」系列的書出版了(就像認識神、愛慕神、信靠神之類的)。這本書就是《十點十分的盛宴:基督徒快樂主義者的默想》(中文書名爲出版者中國主日學協會所加,英文原書名爲「渴慕神」Desiring God)。正是在這本書中,約翰·派博第一次把「基督徒」和 「快樂主義者」這個名詞聯繫在一起,展現給讀者大眾。

我還記得一位朋友首次向我提起這本書時,我還沒有讀過該書。該書的主題讓人又著迷又排斥,就像我朋友所表述的那樣。許多年以後,我不但讀了該書,也讀了這位伯利恆浸信會(位於明尼阿波利斯市)牧師寫的大部分書。我發覺自己不斷地從派博的話語中,從他對神的美善和福音的論述中得著能力。派博有著清教徒般的執著,在一個概念上不屈不撓,他審視它,又進一步審視它,對它提出問題,從它得出令人信服又令人乍舌的應用,有時甚至是十分大膽的!

派博在約拿單·愛德華茲的啓發下深入思考,針對人生和事奉不同的方面出版了不少書籍,包括講道、宣教、苦難等主題。他的書籍、渴慕神的事工以及作爲講員參與的大會,都讓他成爲近期改革宗神學興起中最有力的單個影響因素。

雖然我對此結論有些猶豫不決……但我還是要這樣寫:

我認爲之前提到的所有因素,都可以對之後派博和他的工作做出部分解釋。這一波浪潮之所以如此深遠、影響巨大、令人震撼,卻又在60、70、80年代不爲人矚目,之前的因素都在預備土壤,轉變風向,預備像約翰這樣的人,成爲這一波復興的領袖。但派博是那位掀浪擊岸的人物。派博是過去這些人物在今世可見的表達。他的「渴慕神」事工對新興一代來說,是了解那些思想早於他的、許多前輩作品的渠道。

爲何是約翰·派博?他事工的能力從何而來?一切神真理的恩膏都來自於神。我們一切勞作的果實都來自於神。但論到人的觀察成果,是什麼讓派博的工作與我們這些芸芸眾生不同呢?是精準的神學與屬靈的、傾其一生的熱情相遇,是深厚的喜樂注入深遠的盼望,並帶入全然滿足的奉獻之中。

派博有些突兀的觀點,講道中毫不妥協的呼召和宣告抓住了這個原本言語疲軟寡淡的世代。約翰不久前退休了,但是他的門訓、他的讀經、他的講道和寫作更像一個年輕的歸信者,充滿了朝氣。「任何事,神啊,你所要我的任何事」,這絕不是一個坐在填充過度的皮革椅上,帶著學究派頭,有退休金傍身的人說出的話。

當派博講道時,他說的最清楚的不過是神的主權,但這不是對一些迂腐的哲學辯論的主權。不,這是一種危險的掌權,意味著神可以從你那裡隨時要求一切或者所有的。(神所要的絕對沒有超過他已經給予的。)這也是一種令人得安慰的掌權,將我們指向神良善的供應,讓那些在絕望的暗夜中的信徒,可以藉著思想基督加略山的愛走過幽谷。

當所有人都在根據民意調查了解人們想聽什麼,或至少知道他們想通過什麼方式聽時,派博卻在思想羅馬書、他自己的本心以及他所看見和知道的生活。無論事關神的偉大還是我們的小小目標、愚蠢的野心,他都毫不留情地報告他的發現。

在2006年四月召開的「共同爲福音」大會上,當所有20來歲的神學生和牧者站起來時,即便我給不出十點的理由,我至少能對那麼多加爾文主義者的湧現給出兩個詞的解釋,我知道從我口中發出的兩個詞就是:「約翰·派博。」

一月份的時候,我開始思考在博客上寫這個主題。在我和朋友們的一兩個對話中,他們都問爲什麼我認爲在年輕的福音派中有一股加爾文主義的復興浪潮。當然,從神學意義上來說,「因爲上帝的主權」是標準答案。但我從來不認同極端加爾文主義者所說的,因爲神命定了結局,方法無關緊要。方法很重要。作爲一個基督徒,一位經歷過極大變遷的歷史學家,我想知道神使用了哪些因素成就了這一切。

在我繼續論述之前,我認識到我給出的答案已經不是我的阿米念朋友們所能認同的。如果我的阿米念朋友們同意這一興起確實發生/或正在發生,那麼他們就沒有理由反對之前九個因素帶來的影響。他們可能爲這些影響舉哀,但他們無需反對我的建議,至少沒有神學層面的理由。

我注意到第十個也是最後一個影響因素是與眾不同的。

當我在一月時爲著這個清單躊躇時,我試著從時間順序來思想影響因素,就像一幅逐漸展開的畫卷。在神的主權下,它從何而來,誰塑造了它的形態、線條和色彩?從對司布真推崇的喧譁和其講道集重印到約翰派博在最近大會中的講論,以及他博客上的寫作,我試圖從近幾十年來美國福音派內部尋找蹤跡。最後的影響因素,卻不是立時可見的。但我認爲它在二十世紀後期的美國逐漸登上舞台。我認爲它塑造了一種「神學氣候」是讓基督教中虛弱、蒼白的部分逐漸淡出,而未經雕琢、強壯的部分持續繁榮。這就是世俗主義的興起和掛名基督徒的衰落。

這就像我們不太可能說大復興是由啓蒙運動導致的,但我認爲有很多理由懷疑這樣的觀察是事實。我的基本觀點是:阿米念主義是一種神義論。也就是說,阿米念主義試著在罪的問題上爲神開脫。它試著在一個罪和受苦的世界中解釋神。

就像現代有限神論(Limitedness of God)和過程思考(Process thinking)正試圖藉著重新定義神的所知或責任,把上帝弄下馬,它早期的祖先——阿米念主義——本著最好的動機(榮耀神),也渴望解釋神。(參見理查德·穆勒對阿米念卓越的研究作品,《雅各布·阿米唸對神、創造、供應的認識:早期正教時期經院派新教主義的來源和方向》God, Creation, and Providence in the Thought of Jacob Arminius: Sources and Directions of Scholastic Protestantism in the Era of Early Orthodoxy [Baker Book House: Grand Rapids, Michigan, 1991])在構建神學、哲學、解釋經文的過程中,阿米念和他的夥伴們對術語進行了一條又一條的修訂,以便於所呈現的神是清清楚楚偉大的所在,我們則是清清楚楚責任的所在。但他們爲了達成此目的顛倒了太多關於誰首先揀選誰,揀擇如何發生,及其結局的聖經真理。

我在這裡的開場已經太長了,我的觀點不是亞米念主義改變了多少,而是他們的工作有多不完全。他們說神沒有像極早期新教神學家基於聖經所教導的那樣,來預定和揀選,但他們沒有說神不能。在掛名基督徒的文化中,阿米念主義看上去像是對邪惡問題令人滿意的解釋——「神是好的;這是我們的問題」。但是當現代主義不斷地腐蝕聖經的教導,甚至蠶食了對於神的預設時,面對愈發激烈的批評,這一問答就顯出令人悲哀的不足。它就像轉移地毯上的皺紋,無濟於事。一位倒退的聯合循道會主義者也許會對這樣的教導滿意,但一個自然神論者、一個佛教徒或一個無神論者不會接受這樣的教導。A.C.格雷林、理查德·道金斯、克里斯托弗·希欽斯、山姆·哈瑞斯以及和他們類似的無神論者們決然不會滿意於一個人說「好吧,神是可以讓這個世界沒有苦難,但爲了讓自由的人類能帶著尊嚴被愛,祂決定必須允許罪和苦難存在,正如我們所經歷的。」他們會反問:

真的嗎?讓帶著尊嚴被愛去死吧!忘記這整個(基督教)實驗吧!它的代價太大了!不僅如此,這位需要被敬拜的神究竟是怎樣的神?這到底是個怎樣神明?

正是這樣的疑問,悄悄地、深刻地、微妙地重塑著這個領域,甚至有一半的阿米念主義者自己也開始難以滿意。他們越來越難以吸引人。他們支持者的平均年齡不斷上升,而數量卻在縮減。他們主要從教會中招募支持者,甚至也包括那些對神懷著仇恨的支持者,因爲神允許這樣或那樣的事發生。

改革宗神學則相反,教導神就是神。那些引發阿米念主義的反對觀點在加爾文主義的預設中是不被允許的,這與他們對聖經的理解,聖經對神的教導不符。這位神是掌權的,祂也施展祂的主權。這位神是以祂自己爲中心的。這位神在祂的自我中心裡有著道德上的全善。事實上,任何以祂的榮耀以外的事物爲中心的,都是邪惡、錯誤和欺騙的。對此毫不留情。

這位神施行拯救,叫祂的名被全地知道(請讀出埃及記或以西結書)。這位神創造我們來彰顯祂的能力和榮耀、祂的聖潔和對受造界的憐憫。創造是展示祂榮耀的劇院。這是創世記第一章和啓示錄第二十二章的神。就像啓示錄不是源自約翰在王的法庭上的哲學討論,而是出自抵擋神的世界權力對他的殘忍迫害之下,那麼這個日益開放的世界與絕對否認神和祂能力可能有的相遇也不是在退縮、妥協、編輯和修訂中,而是在這位真神的偉大和能力中覺醒,重新發現祂是那位在聖經中啓示自己的神,是創造我們審判我們的神,是在愛中追尋我們甚至爲我們道成肉身,降卑在十字架上的神。

這是直白不被稀釋的基督教。靠著神的恩典,興起的世代對此的探尋、查究精神終於幫助他們找到了這塊磐石。願他們在這不信的世代中能忠心地站立在這磐石上,直到神呼召他們回家的日子。

(注:這篇文章集合了狄馬可2007年在博客上寫的10篇文章。)

譯:EYZ;校:JFX。原文刊載於九標誌英文網站:Where』d All These Calvinists Come From?