達米恩·麥克丹尼爾(Damien McDaniel)被指控在阿拉巴馬州伯明翰市至少謀殺了 18 人,作案時間跨度長達 14 個月。據稱,他涉嫌謀殺的受害者包括一名消防員、一名UPS員工,以及市長的表妹——當時她已有身孕,腹中胎兒也未能倖免。

警方表示,單在 2024 年,達米恩就殺了這麼多人,以至於他一個人可能要對伯明翰當年 10%的兇殺案負責。犯下這些罪行時,他還不到23歲。

「爲什麼?」一些記者採訪作家兼犯罪心理側寫師菲爾·克里斯托默斯(Phil Chriotalmers)時提出這個問題。

「有些人是慾望型殺手,」他說,「有些是出於憤怒,有些是爲了利益。他們作案各有原因,各不相同。」

我們也可以在這個清單上加上:罪、神經系統障礙或人格障礙。

或者還可以加上一條:創傷。以下是克里斯托默斯所說的另一段話:「我敢肯定,他的童年一定很糟糕。我敢肯定他內心充滿憤怒,他可能屬於憤怒報復型殺手,深陷幫派和街頭生活方式……我敢肯定,他和父親之間有問題,他要麼沒有父親,要麼有個很糟糕的父親。家庭的破裂通常是這種情況的根源。「

果不其然,達米恩 5 歲時,他的父親就因一起謀殺案被起訴,而那時他還在爲另一樁謀殺案取保候審。如今,達米恩的父親因販毒和非法持有槍械正在監獄服刑。

「在監獄裡的黑人男孩,有 85%都來自沒有父親的家庭。」奧爾頓·哈迪(Alton Hardy)牧師說。「孩子們在沒有父親的環境中長大,沒完成學業,加入幫派,最終鋃鐺入獄。[在我們國家,超過 90%]的無家可歸者都來自沒有父親的家庭。這樣的例子數不勝數。」

奧爾頓·哈迪牧師 / 來自城市希望社區教會(Urban Hope Community Church)臉書頁面

奧爾頓·哈迪牧師 / 來自城市希望社區教會(Urban Hope Community Church)臉書頁面

奧爾頓自己也在沒有父親的環境裡長大。他出生在阿拉巴馬州一個佃農家庭,後來在密歇根州大急流城(Grand Rapids)的貧困社區中,信主並接觸了改革宗神學。開始加入事工時,他發現自己生命中「沒有父親」的軌跡,也正在社區裡一再重演。

「家庭已經破碎了。」他說,「我見過太多年輕男孩因父親缺席而哭泣。」

這正是奧爾頓擔憂的地方,也是我們該擔憂的:2023 年,美國疾病控制與預防中心(CDC)的數據顯示,七成黑人嬰兒是由單親母親所生。而在全美範圍內,40%的新生兒來自未婚母親,這個比例在 1980 到 2010 年間翻了一倍。

奧爾頓深信,家庭的瓦解是他所看到種種問題的根源,而福音是唯一的出路。於是他搬到阿拉巴馬州費爾菲爾德。沒錯,這也是達米恩和他父親的老家。

過去 13 年裡,奧爾頓不斷傳講罪與救恩。他宣講神是無父者的父親,也宣講按照上帝的誡命去生活——努力工作、成家立業、養育兒女。

我不會說這個社區正在經歷一場徹底的大復興,但可以肯定的是,奧爾頓的教會正在成長。他創辦的「百般異象事工」(Manifold Vision ministry)教孩子們識字,爲已婚夫婦購買、修繕房屋,還努力維持一家雜貨店的運作,好讓這個「食物荒漠」的社區有基本的生活供應。

還有一點同樣重要:奧爾頓教會裡最近出生的七個嬰兒,父母全都是已婚夫婦。幾十年來,費爾菲爾德的街頭第一次重新出現推著嬰兒車散步的夫妻。

這種改變是顯而易見的,也讓人看到可複製的希望。過去 10 年裡,奧爾頓開始帶領其他年輕人,去全國各地貧困的城市社區中做出改變。

「我在阿拉巴馬州的撒狄斯(Sardis)長大,就在塞爾瑪(Selma)旁邊。」奧爾頓說,「我父母都是佃農。他們一共生了 12 個孩子。而我父親和其他女人還生了孩子,多到數不清。我都記不得有多少了。所以我在一個典型的佃農生活環境裡長大。哥哥姐姐們在田裡摘棉花、採黃瓜、打草捆……就是密西西比南部那種典型的農家生活。」

奧爾頓出生於 1966 年,距離美國南北戰爭結束差不多 100 年。奴隸制度對家庭的破壞極爲殘酷。在巴西等地的奴隸,可以合法結婚,撫養孩子,不必擔心被強行分離;他們也能受洗、加入教會、活出信仰。

但南方的奴隸主卻不一樣。社會心理學家托馬斯·佩蒂格魯(Thomas Pettigrew)指出,他們「既不鼓勵奴隸夫妻締結基督徒婚姻,也毫不猶豫地在拍賣場上拆散他們」。因此,他說,「奴隸家庭常常形成一種無父的、以母親爲中心的家庭模式。」

然而,在奴隸制度廢除後,這種情況迅速發生了變化——從 1890 年到大約 1960 年,無論是結婚、離婚還是喪偶,黑人男女的婚姻經歷都比白人更爲普遍。

不過,這並不意味著他們更可能維持婚姻、共同撫養孩子。到了 1960 年,大約有 25%的非裔兒童只和母親一起生活,而白人兒童中這一比例約爲 7%。

爲什麼會有這樣的區別?

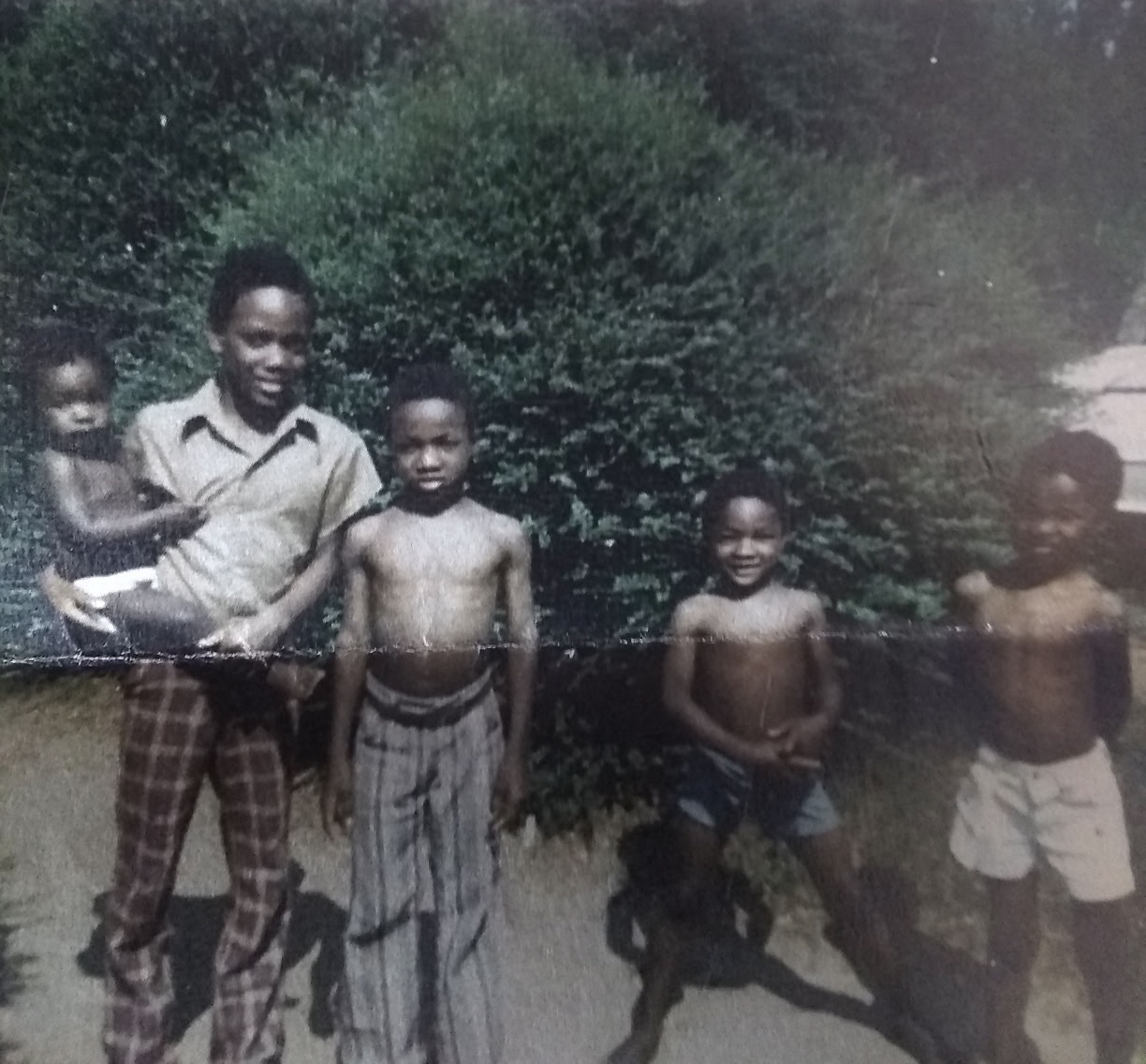

哈迪家的五兄弟(從左到右):奈爾斯(Niles)、安德烈(Andre)、奧爾頓、查爾斯(Charles)和弗農(Vernon)/圖片由奧爾頓·哈迪提供

哈迪家的五兄弟(從左到右):奈爾斯(Niles)、安德烈(Andre)、奧爾頓、查爾斯(Charles)和弗農(Vernon)/圖片由奧爾頓·哈迪提供

到了 1965 年,勞工部部長助理丹尼爾·帕特里克·莫伊尼漢(Daniel Patrick Moynihan)對此深感憂慮,因此他做了了一些研究。他指出,南方各州的《吉姆·克勞法》主要針對黑人男性,使他們難以承擔家庭領袖的角色。佃農制度和低薪工作讓他們幾乎無法養家餬口,女性也難以依靠他們。與此同時,隨著越來越多黑人離開南方,遠離熟悉他們的大家庭、教會和社區,原本存在的社會壓力,比如去教會、照顧家庭、娶懷孕的女友,也隨之減弱。

莫伊尼漢也很明確地表示,他並不是在談論所有黑人家庭。事實上,許多家庭穩定、興旺,已有一半人進入中產階級,並且這個比例還在繼續上升。

當時的黑人家庭結構如同打滿補丁的織物,有些部分堅韌依舊,有些卻正在鬆散破裂。

「我兩三歲的時候,父母分開了。」奧爾頓回憶說,「他們從未正式辦理離婚手續,但分開就是事實。我真正體會到的是另一種貧窮:在南方腹地,跟著單親媽媽住在一個沒有自來水的老式長條屋裡,連廁所都在屋子外面。我成長過程中幾乎感受不到父親的陪伴。爸爸偶爾會在週六來看我們,帶我們去砍點甘蔗什麼的。」

奧爾頓最後一次還能經常見到父親,是他 11 歲那年。那一年,他的兩個哥哥開始闖進當地學校偷食物。警察知道是他們幹的,但抓不到人。於是,他們逮住了奧爾頓 13 歲的哥哥安德烈,把他拖到皮卡車後鬥裡,套上絞索,另一頭甩到樹枝上。

奧爾頓放學回家,看見母親倒在地上撕心裂肺地尖叫,而卡車正緩緩往前開。

警長讓安德烈懸空吊著,喘不過氣來,幾秒鐘後才倒車放鬆繩子。他們逼問奧爾頓的母親:那兩個幹壞事的兒子在哪裡?母親說不知道。於是卡車又往前開,安德烈再次被勒得幾乎窒息。幾秒鐘後,車子才再次倒退,讓他落地喘息。

「要是找不到那兩個小子,我們會回來找你們剩下的人。」警長對奧爾頓的母親說,「聽明白了嗎?」

母親當然明白。三天後,她帶著孩子們,丟下丈夫,向北搬了 450 英里。他們最終落腳在肯塔基州路易維爾(Louisville)的一處黑人社區。

「路易維爾是我們第一次體驗到『現代化』——第一次有了帶馬桶的廁所,第一次能從水龍頭裡喝水。」奧爾頓說,「住在撒狄斯時,我們一直是打井水。到了路易維爾,我有了鄰居,還有了朋友。」

不過,奧爾頓注意到,朋友家裡同樣沒有父親。在他短短十年的人生裡,由單身母親撫養的黑人兒童比例已從約 25%攀升至 40%。

這是一個十年間巨大的躍升——不過,別忘了,那是上世紀 60 年代。

「六十年代是個動盪的年代。」奧爾頓說,「白人逃離城市……女權主義興起、毒品氾濫、越戰打響,一切都在發生。然後學校裡取消了禱告,墮胎合法化,總統接連遇刺,馬丁·路德·金也遇害。那個年代真是不太平。」

社會變革確實存在,而且不僅僅影響黑人,也影響白人。有些變化無疑是好的:取締了種族隔離,宣佈各種選民歧視手段如文化水平測試和人頭稅等爲非法,教育領域的性別歧視也被明文禁止。

但同時,許多變化卻背離了聖經對家庭的設計。有些意識形態甚至完全相反,聲稱家庭結構本身就是壓迫的根源。嬉皮士紛紛響應,鼓吹自由戀愛、避孕藥、墮胎以及「無過錯離婚」。

與此同時,林登·約翰遜(Lyndon Johnson)的「大社會」(Great Society)計劃推出了醫療保險、醫療補助、食品券以及「啓蒙計劃」(Head Start)學前教育項目。

「在路易維爾的時候,我母親靠救濟生活。」奧爾頓回憶說,「那時叫AFDC(對有受撫養子女的家庭援助計劃)。我記得,社會工作者每個月都會來一次。我們從來沒有真正的床,只有床墊。我們依舊很窮,但他們會檢查,確保父親沒有住在家裡。」

爲了防止家庭「騙取」救濟,當時政府一度要求,領取福利的婦女必須證明身邊沒有能賺錢養家的男人。

即便後來這一規定被廢除,政府的福利體系仍然主要傾向於支持單親母親。這種情況直到今天依然如此。

「(這樣的福利制度)根本不值得讓家裡有個男人。」奧爾頓的母親常這樣說。她獨自一人支撐著家庭,靠政府的救濟和打掃房屋的零工勉強維持了幾年。但在奧爾頓上高中二年級時,她心臟病發作,身體虛弱,走投無路,只能對他說必須回到南方。他哭喊掙扎,最後母親卻把他送到 370 英里外的姐姐家。

「重重困難向我撲來,"他說,"我不能和母親一起生活了。我搬到密歇根州的大急流城,一個寒冷的地方。這裡我誰也不認識。我的身高從 1 米 75 猛長到 1 米 88,最後長到 1 米 93。我帶著南方口音,沒有父親,一貧如洗。所有這些都一股腦地壓向我。"

接下來的幾年裡,奧爾頓逐漸在大急流城一個資源匱乏的黑人社區裡穩定下來。他上學、結交朋友,甚至進了高中籃球隊。後來姐姐厭倦了大急流城,打算搬走,照理他也該跟著離開。但奧爾頓強烈反抗,最後姐姐同意讓他留了下來。

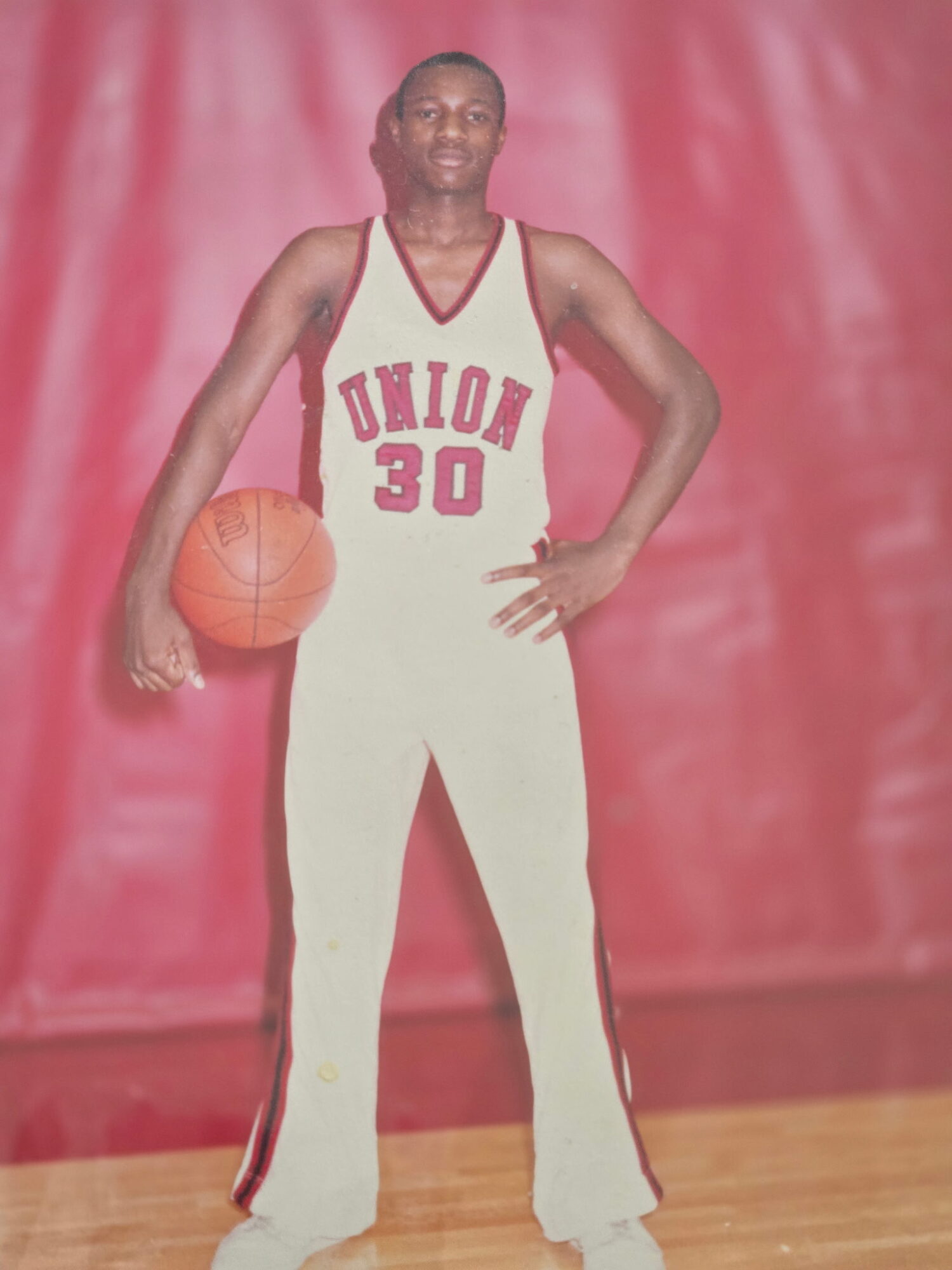

1984 年的奧爾頓 / 奧爾頓·哈迪提供

1984 年的奧爾頓 / 奧爾頓·哈迪提供

奧爾頓(30 號)是 1984-85 聯合高中籃球隊的首發隊員/大急流城檔案和記錄中心 Facebook 頁面提供

奧爾頓(30 號)是 1984-85 聯合高中籃球隊的首發隊員/大急流城檔案和記錄中心 Facebook 頁面提供

奧爾頓獨自一人,在一棟斷了電和暖氣的房子裡撐了十個星期。那時是大急流城的 1 月。無論裹多少層毯子,穿多少雙襪子,套多少件衛衣,都無法驅散刺骨的寒冷。那段日子苦不堪言。

終於,他的教練起了疑心。這位教練恰巧住在奧爾頓家附近,注意到他家窗戶從未亮過燈,也好久沒見到他的家人了。教練關切地詢問:「嘿,奧爾頓,你還好嗎?你是一個人住嗎?」

奧爾頓向教練和盤托出。教練得知後,沒有聯繫兒童保護機構,沒有找他家族裡的其他親戚,也沒有向學校報告。他直接把奧爾頓帶回了自己家,後來又將他安置到姐姐露西爾那裡。露西爾是個單親母親,但她收留了奧爾頓,讓他在她家度過了整個高中時期。她給他買食物和衣服,督促他完成作業,每場籃球賽都到場爲他加油,還常常與他一同禱告。

她非常愛護奧爾頓,直到今天,奧爾頓仍然稱她爲「媽媽」。

「和這位我稱爲媽媽的女士住在一個屋檐下,我重新認識了基督教,」他說,「我生母是基督徒,父親也自稱信主。雖然我身邊縈繞著基督教的氣息,卻從未有人真正門訓我。」

奧爾頓後來去讀了兩年制大專,畢業後回到大急流城。

「我依然相信上帝存在,」他說,「我會禱告,讀主禱文,背誦《詩篇》23 篇。我彷彿活在那個信仰世界裡,卻從未真正受到過門訓。我只知道有些事不能做,因爲那些是不對的。」

這種浮於表面的信仰,在面臨真實困境時顯得蒼白無力。奧爾頓畢業後找到一份啤酒配送的工作。因爲他是黑人,同事用侮辱性綽號稱呼他;警察曾因懷疑他偷了送貨卡車而攔截他;甚至有酒吧經理連門都不讓他進。

工作之餘,他結識了名叫瑪麗蓮的女孩並迅速結婚,但這段婚姻既不成熟又充滿了矛盾。妻子在關係中佔據主導地位,兩人都因此而十分沮喪。

「我選擇結婚,是因爲我內心破碎。」奧爾頓承認,「我想要填補心裡的空洞,就是那個父親缺失留下的空洞。我完全不懂什麼是『做男人』,婚姻自然很不順利。我是個糟糕透頂的帶領者。」

生活處處碰壁,家庭和工作無一順利,這讓奧爾頓憤懣不已。他對上帝、對自己、對瑪麗蓮、對白人都充滿怒火。

「那時我正處在反對種族主義的激憤期,」他說,「我的激進程度可能超過現在市面上任何反種族主義者。我給大兒子取名阿馬德·拉沙德·哈迪(Amaad Rashad Hardy)。那時的我幾乎是個黑權主義者(black power)。爲什麼給孩子取這個名字?就是想要盡可能遠離任何與白人文化掛鉤的名字。

奧爾頓整日藉酒消愁,不停換著入門級工作。最後妻子提出離婚,他既是個沒有父親的孩子,也成了個無法陪伴孩子的父親。

他的痛苦達到了頂點。

就在那時,奧爾頓遇到了一位老同學,對方邀請他去參加一間靈恩派教會。他去了,立刻愛上了那裡充滿愛與接納的氛圍。他常常參加聚會,開始禱告,後來更是參與教會服侍。

「我一直很喜歡讀書,」他說,「如果你了解大急流城,就知道這裡到處都是書店。有一家叫貝克的書店賣很多二手書,我們教會正好在它隔壁。我幾乎隔天就去,每週至少三四次。」

書店店員開始向他推薦加爾文的《基督教要義》、巴刻(J. I. Packer)的《認識神》和賓克(A. W. Pink)的《神的主權》等書籍。幾年後,他的神學立場與所在的靈恩派教會已經完全不一致了。

「我的思想、救贖觀和生命狀態都完全歸正了,」他說,「如果不是因爲神的偉大、祂的主權、祂的護理之工,我不知道自己今天是否還能站在這裡。這兩大教義給了我力量,讓我可以信靠神。「

當主任牧師被爆出長期有婚外情後,奧爾頓尤其需要這樣的視角。牧師拒絕辭職,教會因此分裂。許多長老另立新教會,奧爾頓加入了其中一間。不久後,總部設在大急流城的基督徒歸正會(Christian Reformed Church),一個以白人爲主的荷蘭改革宗向他們發出了邀請。

「在大急流城,改革宗教會真正開始跨越種族界限,接觸黑人牧師和黑人教會。」奧爾頓回憶說,「我跟隨的那位長老懞了歸正會呼召成爲傳道人。當時我是教會的二把手。我學會了如何公開禱告,如何克服對講道的恐懼,如何講道,如何做許多以前從沒做過的事。因爲他被歸正會吸納,他帶領的那間教會也成了歸正會的一處植堂。」

就在那段時間,奧爾頓遇見了一位女子。

「第一次在大急流城的馬丁·路德·金公園看到桑德拉,」他說,「我的心就雀躍起來。說實話,在遇見桑迪(桑德拉的暱稱)之前,我很少真正開懷笑過。在那之前,我一直很悲傷——沒有父親,也失去了母親。但是桑迪讓我露出了久違的笑容。從那時起,我的笑容就沒有停止。」

桑德拉也離過婚,帶著兩個年幼的孩子。她同樣喜歡讀書,而且她也是基督徒。

「他總是很快樂,總是笑容滿面。」桑德拉這樣形容奧爾頓。「他從不會悶悶不樂、發脾氣。他是那種比較少見的人,總是積極、開朗、愛開玩笑。他是那種你只要看到他,就想上去和他說話的人。」

一年半後,奧爾頓和桑德拉結婚了。

奧爾頓與桑德拉 / 由奧爾頓·哈迪提供

奧爾頓與桑德拉 / 由奧爾頓·哈迪提供

說實話,這段婚姻本不該長久。兩人都是第二次結婚,收入都不高,還要將孩子們組合成新家庭。幾乎所有的警告信號都亮了。

但他們有一個極其重要的優勢:他們常去教會,而且對待信仰很認真。

「奧爾頓是那種總想要和好的人。」桑德拉說,「很多時候,如果我們起了爭執,僵持不下,他就會說:『我們禱告吧』,然後握住我的手。我從來沒有拒絕過與他一起禱告。奇妙的是,神就在禱告裡動工。我們總能一起禱告,卸下緊張的情緒,把矛盾放下。這些年來,這樣的時刻不止一次,特別是最初的幾年。」

奧爾頓在家庭和服事上都在成長。他開始在大急流城的一間規模更大的基督教改革宗教會工作,那間教會和他一樣,想要幫助城市裡的貧困群體。

但記得他內心深處那股壓抑的憤怒嗎?它依然在那裡。奧爾頓看見,城市裡資源匱乏的非裔美國人似乎始終無法往前邁進。尤其是黑人男孩,他們在學業、找工作、遠離麻煩方面都處於劣勢。奧爾頓認爲,他知道問題出在哪裡。

「那時我簡直是個『隨時準備打一場南北戰爭』的人——某種程度上幾乎接近馬爾科姆·艾克斯(Malcolm X)。」奧爾頓回憶說,「感謝神,那時沒有互聯網,我過去講的一些講道錄音也找不到了。撒但幾乎讓我相信,那些信聖經、堅持神話語的人,尤其是我的白人弟兄姐妹,根本不可能真正愛黑人,也不可能行公義、好憐憫。」

那時他在主要是白人會眾的歸正會講道時,他會說:「當你作爲一個白人早晨醒來時,你就像一條在特權大海裡游泳的魚,生來就處在特權之中。不管你做什麼,都無法擺脫。你就是這樣在神的護理中出生的。所以,你需要努力去消除你作爲白人的特權。」

回想起這些事情,他不禁失笑。

「我那時也在讀《羅馬書》,但完全錯過了重點。保羅明明說了,凡有聖靈帶領的,都是神的子女。」奧爾頓說,「我從沒讀到過保羅讓猶太人和外邦人坐下來,告訴他們要先忘掉自己的外邦人身份。」

「可我那時候就是在宣講這些。我推廣這種言論,持守這種看法。我讓白人因爲他們的膚色、因爲他們的出生而感到愧疚。那時我可真的是不遺餘力地去這樣做。那個圈子幾乎讓我放棄聖經神學,轉去接受一種完全不以神的話語爲根基的神學,好像那才是我爲城市貧民中帶來平安的唯一希望。」

這種陷阱太容易掉進去了,因爲美國白人對黑人所犯的歷史罪行是如此顯而易見:奴隸制、吉姆·克勞法、再到像紅線歧視(redlining,指金融機構出於種族或其他原因,拒絕向特定的社區或個人提供信貸、抵押貸款等金融服務——譯註)或不公平僱傭這樣的系統性種族歧視。這些罪惡如此嚴重、影響如此長遠,以至於我們不斷談論悔改、賠償、制度性改革,似乎理所當然,在某些情況下甚至是必須的。

在教會中處理種族主義甚至是必要的。人的罪性讓我們必須時刻提醒自己,要警惕對膚色不同的人產生偏見與成見。

奧爾頓深愛城市貧困群體,也迫切想幫助他們。但在牧養他們的同時,他開始從另一個角度看待他們的傷痛,也看待自己的傷痛。

「我家族在南方遭受過許多不公。」他說,「我想要找到問題的根源,就拼命研究歷史:爲什麼約拿單·愛德華茲(Jonathan Edwards)對種族和奴隸制沒有更大聲地發聲?爲什麼華腓德(George Whitefield)回到佐治亞州時,還鼓動政府保留奴隸制?我向神呼求,爲什麼有這樣多的不公平?」

「我得出這樣的結論:如果你要繼續研究歷史——我鼓勵你去做——那麼你必須記得,福音、各各他、骷髏地,這些也都是歷史。讓你的思考走向那裡,把你的目光看向那座把耶穌高掛在十字架上的山。」

「你必須坐在那裡,去思考那位百分之百的神、百分之百的人,爲何爲彎曲悖謬的人而死。那也是歷史。而在神醫治我的過程中,我終於走到各各他,走到那古老的骷髏地。我坐在十字架腳下,只想知道:你是誰?你爲什麼要這樣做?爲什麼這是唯一能醫治世界上一切問題的解藥?」

是提摩太·凱勒的教導幫助奧爾頓真正明白了這一點。

「耶穌來到世上,遭受鞭打、毆打、唾棄、嘲笑、譏諷。」奧爾頓說,「我在十字架前待了很久很久,當我終於從那裡站起來後,我不再對任何人懷怨了。真正的和好就是從這裡開始的。十字架是起點,它也是終點。」

奧爾頓開始夢想,渴望看到神在城市貧困群體中興起一場運動。運動的中心就是教會,在那裡,會宣講福音,培養門徒,活出基督的愛。從那裡開始,正如《以弗所書》3:10 所說:「使天上執政的、掌權的,現在得知神百般的智慧。」

在奧爾頓的處境中,他清楚地看見這種智慧應當如何彰顯出來,就是強調合乎聖經的婚姻觀、踏實的工作倫理,以及藉著教育與經濟發展來愛鄰舍。他稱這爲自己的「百般異象」。

他知道最關鍵的是門訓年輕黑人男性,塑造他們成爲帶領者。

「這就好像主親自對我說:『我呼召你,就是要在這個時代直面城市的創傷——缺少父愛的孩子、橫行的幫派、失靈的學校、一個個正在逝去的黑人少年。』」奧爾頓說,「男人若盡好本分,家庭就不會失序;家庭若健全,社會就會安穩;社會安穩,國家自然興盛。這是誰都明白的道理。」

於是,奧爾頓把焦點放在福音上,然後呼召黑人男性去帶領他們的家庭、社區和教會。

他之所以這樣做,是出於直覺。他親身經歷過沒有父親的痛苦,看著身邊男男女女的掙扎,他太明白他們的感受了。研究也證明了這一點:我們知道,沒有父親同住的孩子更容易陷入貧困,更可能遭受虐待或忽視,更容易有行爲問題、輟學。他們在青少年時期更可能早孕、濫用毒品酒精、犯罪入獄。他們也更容易肥胖、語言發展受限、壓力更多、抑鬱更常見。

而且,這還不僅僅是孩子的問題。研究顯示,有伴侶參與的母親更可能得到產前照護,分娩更健康,產後抑鬱的風險更低。她們能有更多休閒時間,養育壓力也更小。陪在孩子身邊的父親在身心健康上表現更好,更活躍於社區,更可能找到穩定的工作,也更不容易濫用酒精和毒品。他們更富有,壽命更長,自我報告的幸福感也高於缺席的父親。

如果想徹底改變資源匱乏的城市黑人社區,第一步必須是傳揚福音。而緊隨其後,最關鍵的一步莫過於呼召男性,激勵他們成爲忠心的丈夫、盡責的父親。

但奧爾頓很快遭遇了阻礙,而且這阻礙並非來自非裔社區內部,竟是來自那間白人主導的歸正會。教會爲他提供了資金、人手和一棟市中心大樓,用以打造他夢想中的教會、學校、職業培訓中心、廚房和體育館。這彷彿是一份完美的禮物。

然而,這份禮物卻帶著附加條件:他們要求教會必須堅定奉行性別平權主義,並明確告訴他:如果你能不再強調男性帶領,只專注於種族與和解,我們就可以繼續合作。

在奧爾頓看來,這無異於讓他對房間裡的大象視而不見。他深信種族和解至關重要,但聖經所說的男性帶領和責任同樣是無法迴避的議題。「我在社區裡看到的九成問題,根源都直接或間接地指向男性的缺席。」他日後這樣寫道。

最終,他選擇了堅守信念,辭去了職務。

兩年後,他得到一個機會,去阿拉巴馬州費爾菲爾德(Fairfield)工作。還記得那條從他家鄉薩迪斯通往大急流城的北遷之路嗎?如果你從北邊掉頭往回開,在快到薩迪斯前大概兩小時的地方,就會經過費爾菲爾德,那是往南的路,也恰恰是奧爾頓當年死活不肯走的回頭路。

但費爾菲爾德也是個陷入困境的城市黑人社區。而美州長老會(PCA)對他說,在那裡,他完全可以照著自己的信念來:放心大膽地傳福音、鼓勵結婚,強調男性帶領。

這一次,奧爾頓點頭了。

迪昂·沃茨(Dion Watts)來自費爾菲爾德。他在一個「全是女人」的家裡長大——和媽媽、幾位阿姨、外婆以及曾外婆一起生活。

「我是家裡的老大,」他說,「我媽和三個不同的男人生了四個孩子。和我年齡最接近的弟弟是唯一一個和我同父同母的。我爸除了我和我弟之外,就我所知還跟另外兩個女人各生了一個孩子。」

如果你覺得這聽上去很複雜,想像一下,整個社區都是這種家庭結構。

即便對奧爾頓和桑德拉來說,費爾菲爾德也很震驚。他們已經在大急流城與貧困群體打拼多年,但沒想到這裡的處境更加複雜。家庭關係更混亂,房子更破舊,幾乎沒有公共交通,治安更糟糕。在 1 到 100 的犯罪指數評分中(100 爲最安全),費爾菲爾德只有 1 分。

「這裡的貧困程度,甚至超越了我所熟悉的大急流城,」桑德拉說。「這不僅僅是物質上的缺乏:缺錢、缺資源,更是一種認知上的貧乏。很多人根本不知道生活應該是怎樣的。有些女人甚至說,她們以前從沒聽說過婚外性關係是不對的。」

迪昂·瓦茨 (Dion Watts)/ 由城市希望社區教會提供

迪昂·瓦茨 (Dion Watts)/ 由城市希望社區教會提供

奧爾頓補充說,在費爾菲爾德,有些人一輩子都沒參加過婚禮。

「他們甚至不知道婚禮是什麼,」他說,「有個高中生問我:『你手指上那個圈圈是幹嘛的?』正確的婚姻觀念,他們既無法從流行音樂裡聽到,也無法從YoungBoy、德雷克(Drake)或肯德里克·拉馬爾(Kendrick Lamar)這些說唱歌手身上學到。」

奧爾頓和桑德拉立即投入工作。第一步就是盡量認識所有人。奧爾頓自我介紹說自己是「PA」,意即「牧師奧爾頓」(Pastor Alton)。

「PA就是那種接地氣、能和任何人聊起來的人,」迪昂回憶說。「我記得他最早接觸的那一群年輕人就是街頭打籃球的。他徑直走過去,和他們聊天,很快就把他們拉進了教會。」

如今擔任百般異象事工發展總監的菲伊·威爾森(Phaye Wilson)說,他至今還是這樣。

「哈迪牧師真是非常的『腳踏實地』,」她說,「他整天在街頭走動。我們常常開會都開不下去,因爲他一看到路上有人,就會說:『等一下』,然後立刻跑出去傳福音。」

菲伊·威爾森與她的四個兒子/菲伊·威爾森提供

菲伊·威爾森與她的四個兒子/菲伊·威爾森提供

菲伊在費爾菲爾德長大,當年她正在商場挑選畢業舞會禮服時遇見了後來的丈夫。她發現自己懷孕時,兩人已交往一年。

「我懷上艾弗裡(Avery)後,內心自然而然產生了一種渴望,想要給孩子另一種生活,」她說,「我們真心希望兒子能擁有不一樣的成長環境。於是我們決定結婚。」

然而,菲伊和丈夫身邊並沒有健康的婚姻榜樣可供借鑑。

「我母親很清楚這一點,」菲伊說,「她告訴我:『你不必非要嫁給他。我們可以一起撫養這個孩子,我會幫你。』不知那是我當時的叛逆心理,但如今我確信是聖靈的引導,因爲嫁給我的丈夫,是我此生最正確的決定之一。」

當奧爾頓建立城市希望社區教會時,菲伊和丈夫托裡早已居住在費爾菲爾德。在當地聖公會教堂借來的、沒有空調的聯誼廳裡,奧爾頓開始了佈道。迪昂當時也在場,他完全沒想到自己日後會成爲城市希望社區教會的事工主任。

「我們負責所有的佈置會場和收拾工作,」狄昂回憶說。「用的是一些難看的黃色塑料椅子,奧爾頓帶來一個小小的便攜式投影屏幕,唱詩和敬拜全靠放 YouTube 視頻。有時甚至會突然跳出廣告。雖然環境很簡陋,但奧爾頓的講道很有力量。就像聖經裡所說的,神所發出的話語,絕不徒然返回。」

奧爾頓傳講的是徹徹底底的福音。他傳講罪,包括性方面的罪、墮胎、懶惰、苦毒。他也講唯獨基督的救恩。他也傳講成聖——世界的每一寸土地、我們生命的每一個角落都屬於基督;唯有在他裡面,我們才能活得正直,彼此饒恕,殷勤作工如同服事主,帶領並照顧好自己的家庭。

這樣的信息,對社區的人來說可能很刺耳。但如果講這話的人像父親一樣愛你,就比較容易接受。

「我知道自己成長的路坎坷又艱難,就是因爲我沒有父親。」狄昂說,「我根本不知道該怎樣成爲一個男人,因爲沒有父親來教我。所以,當奧爾頓帶著他的教會來到這裡,並強調『要有堅強的男人』時,這深深觸動了我的心。我渴望成爲做一個堅強的男人,做個好丈夫、好父親。所以這個信息在我心裡產生了強烈的共鳴。」

奧爾頓事工的第一步,是逐章講解《約翰福音》。教會增長十分緩慢,有時甚至停滯不前。生命似乎沒有明顯的改變——他所服事的對象中,不斷有人失業、吸毒、被捕。

「PA那時真的很沮喪,」狄昂回憶說。「他幾乎要放棄了,說,『這根本行不通。』但就在那時候,神親自動工了。那天主日聖靈大大動工,許多人流淚,懺悔,當眾承認自己的罪。」

類似的經歷不止一次。每當奧爾頓快要灰心喪志時,神就給他一些鼓勵:一場觸動人心的談話、一位新來的會友,或者一次聖靈特別的動工。他最終沒有放棄。相反,他開始推動一些計劃:幫助高中輟學的青少年考GED文憑;開設籃球聯賽,藉此結識更多年輕人;還啓動了名爲「排毒」(Detox)的事工,向身處困境的男性深入淺出地講解福音,就是那些坐過牢、殺過人或販過毒的人。

奧爾頓在聖公會教堂聯誼廳佈道 / 奧爾頓·哈迪提供

奧爾頓在聖公會教堂聯誼廳佈道 / 奧爾頓·哈迪提供

與此同時,桑德拉開始在當地學校工作。2022 年的數據顯示,當地高中生的閱讀與語言能力達標率只有 17%,數學達標率甚至剛剛超過 1%。

這些孩子中有四分之三來自經濟困難家庭,近兩成無家可歸。

「我常常在社區裡看到年輕人,」2015 年搬到費爾菲爾德、加入百般異象領袖培養計劃的雅奎茲·揚(Jacquez Young)說,「昨天我還看到一個小夥子,他夾克袖子裡露出一把槍,掛著加長彈夾。他是附近的毒販。在這裡你常常能見到這種場景,你也會看到赤貧之人。我的一個鄰居以車爲家,因爲他的房子差的已經無法住人了。他和母親一起擠在車裡,還養著一群流浪貓。我們親眼見過有人在街角被槍殺。這些事接二連三發生。它們讓人心碎,讓人疲憊,讓你想要放棄。但最終,是主扶持我們繼續堅持下去。」

奧爾頓逐漸意識到費爾菲爾德的挑戰遠比想像的更巨大,他知道自己需要幫助。他將目光投向了其中一個地方——鐵路的另一邊。或者用伯明翰當地的說法:「山那邊」。

如果你是一個在伯明翰的PCA事工,尋求幫助會相對容易一些。伯明翰是美洲長老會教會數量排名前十的城市之一,全國十大PCA教會中的兩間就在這裡。整個市區大約有一萬三千名長老會成員。

幾乎所有成員都是白人。

這在任何地方都很棘手,但在伯明翰就更加複雜了。這裡是馬丁·路德·金寫下著名《伯明翰監獄來信》的地方。而美洲長老會自身也有一段涉及種族的歷史。雖然宗派成立於《民權法案》通過之後,但早期的一些教會仍然禁止黑人加入,參與過白人至上組織,甚至教導聖經支持種族隔離。直到 2016 年,美洲長老會才正式通過動議,爲當年的種族主義行爲認罪悔改。

所以,在伯明翰談種族問題,一直是個敏感話題。

奧爾頓帶領基督教商人爲百般異象事工禱告 / 奧爾頓·哈迪提供

奧爾頓帶領基督教商人爲百般異象事工禱告 / 奧爾頓·哈迪提供

「我曾問過奧爾頓:『你能不能來和我們分享一下,教會該如何在城市核心區服事那些受傷的人?』」房產開發商、信心長老會(Faith Presbyterian Church)長老史蒂夫·安肯布蘭特(Steve Ankenbrandt)回憶說,「那次談話完全是以福音爲中心的。」

奧爾頓對他們說:「你們不需要因爲所謂的『特權』而感到內疚。那是神賜給你們的禮物。你們不能選擇父母,不能選擇出生的地點,也不能選擇受教育的學校。這一切都是主的恩賜。真正的問題是:『主把這些交託給你們,你們要如何作管家?』」

「這番話完全改變了談話的基調,」安肯布蘭特說。「在會談的最後,大家都在問:『我們能如何使用這些恩賜來服事你們?』」

奧爾頓的想法很多。多年來,在他的帶領下,伯明翰一些已有的長老會教會開始協助他將百般異象事工一步步變爲現實。比如,他們購置了一處店面,改造成城市盼望社區教會的聚會場所,用於主日敬拜、查經班、葬禮和婚禮。事工也很快拓展出去:爲公立學校的孩子提供課業輔導,舉辦暑期活動,爲教師送餐;開設GED補習班、理財課程和烹飪課;幫助提供工作崗位和交通;吸引兩家新企業入駐社區;翻修了幾棟房子,好讓教會中的已婚夫婦能夠真正扎根在費爾菲爾德。

如今,城市盼望社區教會大約有 70 名會友,並有 5 名全職同工負責事工的不同方面。

如果沒有那些有資源的外部支持,就不可能做到這些。我問長老會成員、律師格雷格·米克森(Greg Mixon),爲什麼他願意投入如此多的時間和金錢。

「第一,他們就在最需要的地方,那裡物質與屬靈都極度貧乏;第二,他們大膽傳講真理;第三,他們真心關愛這些人,渴望他們成爲教會的一部分。這三點結合在一起,極其罕見。」米克森回答。

凱登斯銀行(Cadence Bank)前任 CEO、聖約長老會(Covenant Presbyterian Church)會友、現任多元異象董事會主席山姆·託托里奇(Sam Tortorici)也是同樣的看法。他提到幾年前提摩太·凱勒給伯明翰教會領袖的一條建議:「你們要做的,就是找到最以福音爲中心的牧師,然後不斷支持、支持、再支持。這就是祕訣。」

不過,說服一群有資源、愛福音的改革宗弟兄支持一位在貧困區的非裔長老會牧師是一回事;要說服社區裡的居民,卻是另一回事。

「我還在上學的時候,費爾菲爾德的名聲就很差,」雅克茲(Jacquez)說。「除非是進行毒品交易這類非法活動,否則我根本不會去那裡。去了也是辦完事就立刻離開。」

雅克茲上的高中是在「山那邊」的胡佛高中(Hoover High School),這是一所好學校,18% 的學生修讀大學先修課程(AP),平均 SAT 分數 1250。然而在那裡,雅克茲在學會打橄欖球的同時,也沾染了惡習:不僅酒後駕車,還與多名女孩發生了關係。

高三那年,他去波士頓參加田徑比賽。就在那時,他得知過著類似生活的堂兄被殺了。

「那是我人生第一次認真思考:如果那是我呢?如果我像他一樣死去,我會在哪裡?」他說。「我記得在旅館的房間裡反覆想著:如果我是他,我死了,我完全沒有把握自己能進天堂……所以,出於恐懼,我拿起旅館裡的聖經開始讀。我甚至把聖經帶走了——我也不知道自己該不該拿走,但我就是帶走了……從那以後,聖靈就在我心裡動工。」

在特洛伊大學(Troy University)讀書時,雅克茲參加了校園福音團契,這是由伯明翰長老會資深牧師弗蘭克·巴克(Frank Barker)創辦的大學事工。正是這個團契,讓他認識了奧爾頓。

那時奧爾頓邀請年輕人,尤其是年輕的黑人小夥子,到費爾菲爾德與他同工一兩年。學習如何跟隨耶穌,並帶領從教會到家庭的其他人同走成聖之路。

「我想到費爾菲爾德,就會想到自己的家人,」雅克茲說。「在那裡服事,不僅是爲基督,也是爲了服事那些在很多方面都像我家人的人。」

於是,他答應了。他和大約 10 個年輕人搬進費爾菲爾德,成爲「城市盼望領袖計劃」(Urban Hope Leadership Initiative)的第一屆成員。他們年輕、有活力,滿懷熱情要爲基督改變世界。那第一年的事工進展如何?

「讓人抓狂。」雅克茲說。「我們之前在大學校園裡服事,從來沒想過有些最基本的事在這裡會變得那麼困難,比如讀書。我記得有一次我們想在家裡辦查經班,邀請了一位土生土長的費爾菲爾德居民一起讀聖經。結果發現,他連最基本的字都認不出。於是我們只能把經文寫在白板上,一次只讀一節,慢慢來,一點點講。」

在費爾菲爾德的事工進展緩慢,十分艱難。但那群年輕人裡有八個留下來又服事了一年。兩年結束後,其中三人甚至買了房子,扎根在費爾菲爾德。

當我問雅克茲爲什麼還留在那裡時,他講了一個故事:

「前陣子我在修建草坪,我的鄰居跑過來跟我說,他被幾個年輕人搶了。他認識他們的媽媽,和她吵了一架。他說了她一些不好聽的話,結果那些年輕人就懷恨在心來搶劫他。鄰居快 70 歲了,卻被二十多歲甚至更小的年輕人打得很慘。最後其中一個還朝他腿上開了一槍。

「他氣瘋了,說:『我要殺了他們。下次再見到,我就宰了他們。』我竭力勸他不要那樣做。我說,如果你殺了他們,他們的親友會來報復,而如今的人心就是這樣,不會就此結束,可能最後牽連到更多人,甚至你的家人都會受牽連。我翻到《馬太福音》,指給他看:『我不知道你對聖經怎麼看,但……你不該怕那只能殺你肉體的人,你該怕那能殺你肉體、也能把你靈魂丟進地獄的主。』

「我告訴他:『你可能沒意識到,但神創造了你,也爲你的人生設定了目的。你的人生不該這樣荒廢。』然後我爲他禱告。最後,他沒有去報仇。」

就是因爲雅克茲做著最平凡不過的修建草坪,費爾菲爾德避免了一場可能的悲劇。

這就是他留下的原因。沒錯,毒販子仍然會去他鄰居家,那讓雅克茲和他的妻子(他們有三個孩子)很難受。但這位毒販後來也對他說:「嘿,我看見你了。我看見你和家人在一起,看見你照顧家庭。很尊重你。」

另一位城市盼望的成員在家門口修剪草坪時,附近的孩子會跑來圍觀。因爲他們從沒見過男人在院子裡幹活、照顧家庭,他們很好奇。

城市盼望正在用一百種方式,把基督徒的生活活生生地展現在費爾菲爾德。年輕姐妹會在下午一起去公園散步,社區的孩子就問她們是不是教會朋友。年輕的夫妻推著嬰兒車一起走,鄰居會感嘆自己從沒見過這樣的景象。

「今年我們給老師們送了星巴克禮品卡,」加入城市盼望並在費爾菲爾德學校任教五年的梅里爾·威爾遜(Merill Wilson)說。「有位老師說:『你們教會總是在這裡支持我們。』在這樣艱難的環境裡,這些小小的鼓勵有很大的幫助。」

梅里爾第一次把丈夫介紹給學生時,孩子們因爲他們的姓相同,還以爲那是她的哥哥。

她解釋說:「不,結婚的時候,妻子通常會隨丈夫的姓。」

割草、散步、介紹配偶,諸如此類的例子,小到很難想像是見證。可其實,這只是一個開始。

「我們夏令營裡有個孩子,現在已經上了大學,還去歐洲留學,」梅里爾說。「有些家長對我說:『我想去你們教會,我聽過很多好話。』或者說:『我看見你們在社區開了家雜貨店。』那些祖母們特別高興,因爲她們說:『我們以前總得跑去別處買菜。很高興你們教會做了這件事。』或者說:『真奇妙,主竟然用城市盼望做成了這件事。』」

這些都是來自社區居民的反應,其中一些人開始走進教會,提問,甚至認識主。

奧爾頓的心願不僅是看見費爾菲爾德的改變,更希望全美各個城市社區都能更新。正因如此,從 2015 年開始,他不斷邀請像雅克茲這樣的應屆大學畢業生,到費爾菲爾德和他一起住上一兩年,在那裡工作、學習和服事。

「我們特別強調堅強的男人,」迪翁說。「我們強調要按照神的方式來經營婚姻,組建家庭;強調性倫理,也談音樂給文化帶來的影響。這些信息讓非裔基督徒,尤其是年輕的黑人男性,深有共鳴。」

確實如此。在至今完成項目的 26 位年輕人當中,不到四人是在完整的婚姻家庭裡長大的。但如今,已有 24 人結婚或訂婚。

過去十年間,奧爾頓在城市盼望群體中見證了一百多對情侶走向婚姻 / 圖片由奧爾頓·哈迪提供

過去十年間,奧爾頓在城市盼望群體中見證了一百多對情侶走向婚姻 / 圖片由奧爾頓·哈迪提供

「這些年輕人根本不想離開,」迪翁說。「他們搬進社區,成了丈夫,生了孩子,加入教會,有些還成了執事。因爲信仰不是一時的熱情,教會也不是一個階段的歸屬,而是一生的道路。」

「教會不是一時的事。」城市盼望的成員總是這樣說。他們所做的一切,從金融理財課程到社區烹飪班,都緊緊地系在教會上。

「我在非營利機構的世界裡幹了將近 20 年,」菲伊(Phaye)說,「既參與過福音事工,也待過世俗非營利機構。兩邊都經歷過。有趣的是,我服務過的每個非營利組織都認爲自己掌握了答案,能解決世界難題。」

這一次,菲伊很清楚,她所在的機構,即教會,的確有答案。

「我們事工之所以能結出果效,其中一個原因就是:無論做什麼,教會都是根基。」她說。「主一直是我們的根基。因爲我們知道,任何人都可以去辦課後輔導,任何人只要有錢就能開雜貨店,任何人都能提供教育或住房。但如果沒有教會和福音作爲根基,如果只是提供物質,那並不會帶來真正的改變。」

城市盼望追求的是深入人心的改變。

「當我們把夫妻安置到房子裡,我們希望他們是一對敬拜神、信聖經、學習聖經的夫妻,而不僅僅是住在那房子裡的人。」菲伊說。「我們希望他們養育兒女,把孩子帶在神的話語中。教會和神的話語,是我們所做一切的根基。遺憾的是,很多機構並沒有這一點。他們只有物質的供應。」

如果只有供應,卻沒有天父的愛與真理,那就像一個生父偶爾寄來一張撫養費支票、偶爾週末露個面、生日記得打個電話,這遠遠不夠。

奧爾頓正在做的,是爲整個社區作父親。很多人對我說,奧爾頓身高 1 米 93,體格魁梧,常常開懷大笑。你在街上走,他會從教會裡跑出來跟你說話。他會毫無保留地道出真理。對他們而言,他就像父親一樣。

更寶貴的是,他藉著這份屬靈的父職,把人帶到天父的面前。

孩子在沒有父親的情況下長大,本身就很令人難過。大量研究表明,這樣的孩子更容易誤入歧途,也更難走向成功。但這同樣是個神學問題。

「我從小恨父親。」迪昂說。「他拋棄了我們。那種被拒絕的感覺讓我困惑。我是個好孩子,學習成績優秀,高中以第二名畢業,體育成績也好,上了大學。我就是不明白,爲什麼我爸不願意參與到自己兒子的生活。」

如今,迪昂是一位忠心的丈夫、兩個孩子的父親。我問他,與子女共同生活是什麼感覺。

「我愛極了這種生活,」他說。「我根本想不通怎麼會有父親捨得離開自己的孩子。我真的想不通。我太愛他們了。對不起,我快哭了。我就是太愛他們。

「我太喜歡做爸爸了。這是我人生中最大的喜樂之一——做父親,每天回家見到我的孩子。我也因此以全新的方式經歷了天父的愛。我以前以爲自己明白天父的愛,但直到我自己做父親才真正體會。當我兒子出生那天,我在醫院裡,妻子睡著了,他也睡著了,我看著他,心裡充滿了喜樂。我走進洗手間,忍不住哭了。我哭是因爲,我知道自己多麼愛我的兒子,而他什麼都沒做。他沒有任何成就,沒有做任何讓我驕傲、讓我愛他的事。我就是愛他,因爲他是我的。就是這樣。他什麼都沒做,他只是存在,而他就是我的孩子。

「那一刻我才真正明白,神就是這樣愛我。天父愛我,不是因爲我替祂做事,也不是因爲我取得了什麼成績來讓祂驕傲。祂愛我,只因爲我是祂的兒子。這就夠了。夠讓祂差祂的獨生子爲我死,把我收納進入祂的家。父親的身份,是我人生最喜樂的事之一。」

迪昂與妻子米爾莎、兒子多米尼克及女兒席琳的合影 / 由迪昂·瓦茨提供

迪昂與妻子米爾莎、兒子多米尼克及女兒席琳的合影 / 由迪昂·瓦茨提供

天父愛我們,因爲我們屬於祂。這份真理也徹底改變了雅克茲(Jacquez)。

「高中時,我恨透了父親。」他說。「但信主以後,我經歷了基督的赦免,於是我心裡想要把這份赦免也給他。我跟他談話時,感覺到他還在爲過去的缺席而愧疚,甚至可能不肯原諒自己。於是我又打電話給他說:『爸,我想跟你說我愛你。你知道爲什麼嗎?』

「『爲什麼?』他問。

「『因爲你是我爸。』我回答。

「神就藉著這句話,修復了我們關係裡破碎的部分。我告訴他,這份愛不是有條件的,而是因爲他是我父親,不管他在不在場,我都會愛他。這使我們能夠真正開始有關係。」

「你看父賜給我們是何等的慈愛,使我們得稱爲神的兒女;我們也真是祂的兒女。」(約壹 3:1)

我們不需要靠做什麼來贏得天父的愛。在基督裡,這份愛已經是我們的了。我們也沒有什麼能讓我們失去這份愛。在基督裡,它永遠屬於我們。

當這真理改變我們時,我們就能帶著憐憫、恩典和真理去愛別人:父母、孩子、朋友和鄰舍。我們能向他們講論罪與救恩。我們能敞開家門,能送禮品卡給本地學校的老師,能修剪草坪,用這些最平凡的方式彰顯神所設計的生活榮耀。

在一個充斥著 AI 女友、色情網站、開放式關係、隨意墮胎的文化中,我們可以選擇一條更美的道路:如果主賜你單身,就在主裡保持心身的純潔;如果祂賜你配偶,就去愛那個人,守約忠貞,一起歡喜領受祂賜下的兒女。

然後,讓我們也望向「山那邊」。我們知道那些問題看上去似乎無解:無論是達米恩·麥克丹尼爾的故事,還是代際貧困的延續,還是非婚生率、學校失敗率、監禁率的數據,都讓人感到無力。什麼能扭轉這一切?

唯有耶穌。

當你想要幫助身處困境的人,請謹記提摩太·凱勒給伯明翰教會領袖的忠告:去尋找一位以福音爲中心、忠心傳講神全備旨意的牧師,並給予他持續不斷的支持。用禱告托住他,爲他慷慨解囊,在他需要時參與服事。

如果你不知道去哪兒找這樣的人,我認識一位。他住在阿拉巴馬州的費爾菲爾德,正在訓練年輕的傳道人,把福音帶進全國各地資源匱乏的城市社區。他的名字叫奧爾頓·哈迪。

譯:MV;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:The Fatherless Epidemic: Raising Up Men in Urban America