摘要:1788 年,美國長老會教徒在費城召開會議,通過了《威斯敏斯特信仰告白》的修訂版。與 1646 年的英國原版相比,最重大的變化出現在第 23 章,即關於政府官員的教義。在威斯敏斯特大會後的一個半世紀裡,許多長老會基督徒對賦予政府官員強制權力的做法日漸謹慎,轉而更加青睞宗教自由的理念。在修訂信條時,美國長老會摒棄了歐洲舊有的政教關係模式,後者賦予政府官員責任鎮壓異端、改革教會並維護教會體制。如今,關於教會與國家應如何相處的新爭論層出不窮。在這種背景下,我們有必要認識到,《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節的兩個版本實際上代表了兩種截然不同、無法調和的政府官員觀。

時至今日,美國大多數長老會信徒使用的《威斯敏斯特信仰告白》版本與 1646 年威斯敏斯特大會通過的原版並非完全一致。歷史文本與正信長老會(Orthodox Presbyterian Church,OPC)和美洲長老會(Presbyterian Church in America,PCA)現用文本之間存在一些細微差異,例如:關於與已故配偶親屬結婚的規定有所改動,對宣誓的態度有所緩和,以及刪除了將教皇稱爲敵基督的內容。但最根本、也是唯一實質性的變化,體現在對教會和國家關係的闡述上。

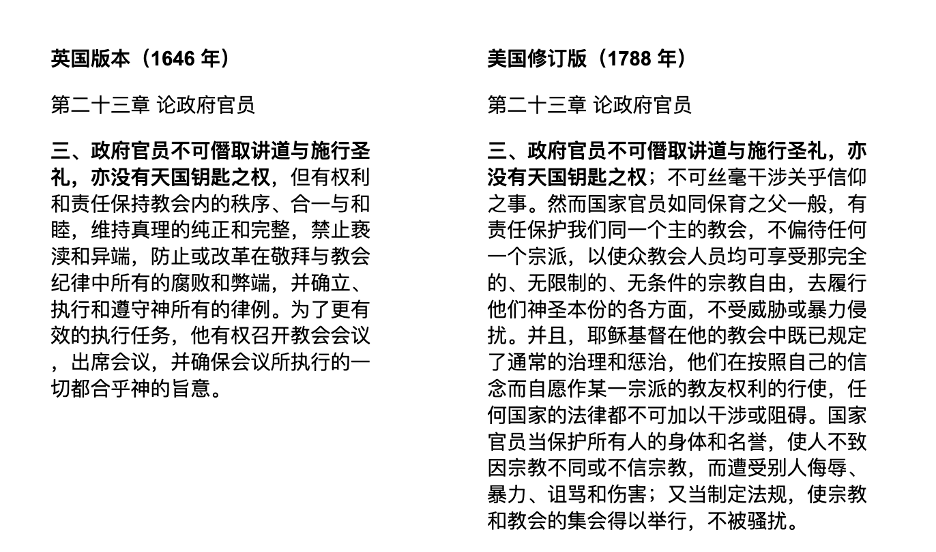

當美國長老會(Presbyterian Church in the United States of America)在 1788 年採納威斯敏斯特標準(Westminster Standards)時,他們對標準的四處內容進行了修訂:《威斯敏斯特信仰告白》第 20 章第 4 節、第 23 章第 3 節、第 31 章第 3 節;以及《威斯敏斯特大要理問答》(Westminster Larger Catechism)第 109 問。其中最顯著的變化出現在第 23 章,第 3 條幾乎被完全重寫,反映了對政教關係的新理解,允許更多的宗教寬容,並大大削減了政府官員在宗教領域的權力。

本文的目的是展示美國修訂版《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節的變化,以及這些變化的原因。通過探討這些變化,我們會清楚地看到,儘管兩個版本的第 23 章第 3 節在某些方面有所重疊,但在重要方面卻存在矛盾。除了考察歷史記錄,本文還旨在提出一個當代相關的觀點:對於政府官員的看法,改革宗傳統中存在不止一種觀點,那些希望認同《威斯敏斯特信仰告白》的人——無論是在總體精神上還是在正式場合中——都應當仔細思考他們認爲哪個版本是正確的。

例如,在正信長老會或美洲長老會中,一位完全接受其宗派版本(美國版本)《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節的教會職員,實際上是拒絕這樣一種觀點:即政府官員有責任淨化教會、鎮壓異端,以及召集教會會議。相反,他肯定了另一種對政府官員的看法,這種看法大大限制了政府官員的權力,並在宗教領域給予殖民地人民更多的自由(甚至到了可以不信奉任何宗教的程度)。

簡而言之,1646 年威斯敏斯特大會在倫敦宣告的關於政府官員的信條,與 1788 年美國長老會教徒在費城宣告的內容有著本質區別。《威斯敏斯特信仰告白》這兩個版本所表達的理念並不一致,它們不可能同時成立。

通過對比《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節的兩個版本,我們可以清楚地看出哪些內容保持不變,哪些發生了變化。兩個版本中相同的部分用粗體標出(單複數變化除外);其餘部分則是從 1646 年到 1788 年間的修改。

從對比中我們可以看出,修訂版的開頭與歷史文本一致,直到「但」字爲止。威斯敏斯特神學家們和他們後來 18 世紀的美國同事都認同「政府官員不可僭取講道與施行聖禮,亦沒有天國鑰匙之權」,也不該在教會法庭中行使「鑰匙的權柄」。《信條》拒絕了任何形式的伊拉斯圖主義——這一學說以瑞士醫生兼神學家托馬斯·伊拉斯圖(Thomas Erastus,1524-1583 年)的名字命名,主張國家對教會事務擁有權威。威斯敏斯特神學家們可能認爲政府官員有權在宗教事務周邊(circa sacra)行使權力,但不應干預宗教內部事務(in sacris)。

蘇格蘭代表喬治·吉列斯比(George Gillespie)在這場辯論中發揮了重要作用。關於吉列斯比在大會中的角色有不少傳說,有些可能更像是傳奇而非事實。19 世紀歷史學家威廉·赫瑟林頓(William Hetherington)筆下的吉列斯比堪稱神人:他獨自擊敗了托馬斯·古德溫(Thomas Goodwin)、菲利普·奈(Philip Nye)、托馬斯·科爾曼(Thomas Coleman)和約翰·萊特富特(John Lightfoot);一次演講就推翻了約翰·塞爾登(John Selden)的觀點;並通過《亞倫杖開花》(Aaron's Rod Blossoming,1646 年)一書徹底粉碎了伊拉斯圖主義。

同時,吉列斯比也是大會最年輕的成員,他學識淵博,是最常發言、最善辯的成員之一。在著作中,吉列斯比論證說,雖然政權和教權在許多方面有共同之處(例如,兩者都源自上帝,都必須遵守上帝的誡命,都應受到尊重,都可以發佈譴責和糾正),但它們在「原因、果效、對象、附屬物、相關性、執行和最終目標」上存在差異。他後來寫道:「政府官員本人不得擅自執掌鑰匙的權柄,也不得施行教會懲戒;他只能用外在的懲罰來懲戒外在的人。」簡言之,教會應該是政府官員關心的對象,但不是他操控的對象。

吉列斯比關於政府官員的觀點,即使沒有完全說服大會的每一位成員,也代表了在蘇格蘭占主導地位長達 75 年的二元王國思想。1578 年,蘇格蘭總會批准了一份簡明的教會治理手冊,名爲《紀律二書》(Second Book of Discipline),後來被譽爲「蘇格蘭長老會主義的首次明確陳述」。貫穿整個文件的核心思想是,柯克(即蘇格蘭教會)和政府官員雖可能朝著一些共同目標努力,但「始終不混淆兩種管轄權」。

政府官員只能處理教會外的事務;他不能制定要求情感或強迫良心信仰的法律。《紀律二書》還明確規定「政府官員既不應講道,不應施行聖禮,也不應執行教會的懲戒,更不應規定如何做這些事。」這一點至關重要。

與其南方鄰國(英格蘭——譯註)不同,蘇格蘭堅持認爲教會的元首和國家的元首並非同一人。當改革宗和長老會牧師以「耶穌基督,教會唯一的君王和元首」的名義發表宣言時,他們不僅否認了教皇的權威,也否認了任何世俗君主對教會的權威。

《威斯敏斯特信仰告白》延續了這一傳統,認爲政權和教權雖都在上帝的權柄之下,但有不同的職員、責任和目標。正如加爾文所說:「人但凡能區分身體和靈魂、現今短暫的生命和將來永恆的生命,就不難明白,基督的屬靈國度和世俗管轄權是完全不同的兩回事。」

對加爾文、《紀律二書》、吉列斯比或威斯敏斯特神學家們而言,「完全分離」並不意味著民事長官在建立、捍衛和推廣真信仰方面毫無作爲。恰恰相反,他們都認爲民事長官有責任執行律法的兩塊法版。這並非說國家在開創基督的國度——那是福音和教會的使命。但長官確實有責任改革教會、制止錯誤教導,並確保所有人都恪守道德律法。

直到不久前,大多數改革宗基督徒,尤其是美國的信徒,還會迅速否定這種歷史觀點,認爲它極其錯誤,並堅信 1788 年的修訂版才是正確的。然而近年來,隨著共和美德的式微和民主自由共識的崩塌,一些基督徒開始重新思考:16、17 世紀的政教改革者和信條文件會不會一直都是對的?

以斯蒂芬·沃爾夫(Stephen Wolfe)爲例,他主張在當今時代應該有一位「基督教君主」來履行以下職責:「如果教會事工出現退化,他應該進行改革。他應該糾正懶惰和犯錯的牧師,但不親自履行牧師的職責。他應該保護教會免受異端和擾亂教會和平者的侵害,確保教會事務能平穩進行。」

沃爾夫堅持認爲,基督教君主「有權召集宗教會議以解決教義爭議,並主持會議進程。會議結束後,他可以確認或否決其神學判斷;一旦確認,這些判斷就成爲該地的既定教義。」沃爾夫還表示,君主可以向牧師尋求神學建議,就像父親向兒子請教一樣,但君主「仍然保持其優越地位」。

威斯敏斯特神學家們對教會和國家關係的看法與當時大多數改革宗基督徒一致:民事長官有責任維護教會的純潔,制止褻瀆和異端行爲,確保教會的敬拜和紀律得到適當改革,維護既定的教會體制,召集教會會議,並且(像古代的君士坦丁大帝一樣)必要時爲這些會議提供支持。

例如,《比利時信條》(1561 年)就宣稱,「政府的任務不僅限於關心和監管公共事務,還包括維護聖工,以根除一切偶像崇拜和敵基督的假崇拜;促進耶穌基督國度的擴展;推動福音的傳播。最終目的是使每個人都能按照聖道的要求來榮耀和事奉神。」

60 年後,荷蘭神學家們仍持相同觀點。《更純正神學綱要》——通常被稱爲《萊頓綱要》(Leiden Synopsis),因爲它源於 1624 年萊頓大學(University of Leiden)教職員之間的一系列辯論。《萊頓綱要》認爲民事長官的職責可分爲兩大類:(1)長官必須確保民法與自然法和成文的道德律法保持一致;(2)長官應該在其轄區內建立並維護純正的敬拜,改革教會中已經腐敗的部分,並「盡最大可能地」抵制異端教師和那些阻礙真信仰發展的人。

《綱要》雖然倡導了基本的兩國論思想,但同時也主張「政治和教會這兩種管理……應盡可能保持和諧一致」。它將民事長官譽爲「律法兩塊法版的守護者和執法者」,這絕非過譽之詞。

鑑於人們對治安官職責的普遍看法,威斯敏斯特會議在 1644 年 9 月 10 日的舉動就不足爲奇了。該會議召開時,旨在查明在當前與國王的衝突中可能惹怒上帝的罪行。他們列舉了議會的種種過失,其中包括:「不積極制止重洗派和反律法主義者」「不把宗教事務放在首位」,以及「不禁止戲劇表演、酒館、褻瀆行爲和對牧師的嘲弄」。

即便從這個簡要概述中,我們也能清楚地看出,1788 年的美國修訂版與 16 世紀和17 世紀上半葉的教義假設有著實質性的差異。那些主張改革宗對教會與政府關係只有一種觀點的人,顯然缺乏事實依據。

1788 年美國長老會的觀點,與 1646 年大會的立場並不相同。我們不能簡單地說(這種說法有違歷史)「兩者基本上都是凱波爾主義,只是傾向略有不同。」在美國修訂版的《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節中,已經刪除了所有關於民事長官在制止異端和褻瀆、改革教會、維持教會體制以及召集和資助宗教會議方面的職責。

取而代之的是,美國修訂版列出了民事長官對教會的四項基本職能:(1)保護教會,使其事工和聚會不受干擾;(2)不偏袒任何基督教派別;(3)確保法律不侵犯基督徒的信仰自由和結社自由;(4)保護所有人,使任何人都不會因宗教信仰或無信仰而受到傷害或誹謗。

在美國修訂版中,民事長官仍然對上帝負責(注意「我們共同的主」這一表述),但現在他更像是「保育之父」(參見《以賽亞書》49:23),爲教會的發展提供如父母般的保護,而非「律法兩塊法版的守護者和執法者」。「保育之父」這個稱呼在幾個世紀的新教政治思想中一直是國王和其他長官的常用稱謂。這個標籤可以包含多種職能,但總體思想是長官應在真宗教方面發揮支持作用。

美國修訂版將民事長官的角色描述爲保護教會,使教會能夠自由履行職責,不受阻礙。值得注意的是,在美國版的《信仰告白》中,民事長官不再對「錯誤的觀點或做法」採取行動(原來版本的《威斯敏斯特信仰告白》第 20 章第 4 節則建議採取行動),第二條誡命所禁止的罪也不再包括「容忍假宗教」(原來版本的《威斯敏斯特大要理問答》第 109 問是「不能容忍假宗教」)。

此外,國教原則已被教會成員自願原則所取代。如果說歷史文本強調的是民事長官有權力,也有責任剷除人民中的偶像崇拜並改革教會,那麼修訂文本則強調民事長官無權基於宗教(或無宗教)而懲罰人民,並且「絕不能干涉信仰事務」(《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節)。這是關於對民事長官應該(和不應該)做什麼兩種截然不同的理念,而不僅僅是同一觀點的不同傾向。

眾所周知(或應當知道),1788 年版的《威斯敏斯特信仰告白》第 23 章第 3 節幾乎完全改變了 1646 年的文本。然而,鮮爲人知且少有探討的是,爲何 1788 年聚集在費城的長老會信徒們會一致認爲原版內容明顯不合時宜,爲什麼修訂版是一個顯著的改進。從 1646 年到 1788 年間究竟發生了什麼,竟讓大多數美國長老會信徒得出結論,認爲有必要徹底重新思考教會與國家之間的關係?

首先需要明確的是,這種重新思考早在 1788 年之前就已經開始了。信條中關於政府官員的設想從未在英格蘭得到成功實施,在蘇格蘭的實施也令人失望。新教的社會思想並非一成不變。到 17 世紀末,主要的新教道德哲學家和自然法思想家已經開始重新審視強制推行宗教統一的有效性。他們還質疑,賦予政府官員在宗教領域如此廣泛權力的聖經依據是否真的合理,因爲大多數聖經理由都來自舊約以色列的例子。

1687 年,塞繆爾·普芬道夫(Samuel Pufendorf)在其著作《論宗教的本質及其與公民社會的關係》(Of the Nature and Qualification of Religion in Reference to Civil Society)中提出,國家的建立並非爲了宗教。而且,宗教作爲人類自然自由的一部分,不能委託給君主。普芬道夫認爲,政府官員的首要職責不是對社會進行天國式的治理,而是保障人民的安全。這才是設立政府的根本目的。

誠然,普芬道夫並沒有主張廢除國教,他也不認爲君主必須容忍一切形式的宗教偏離。但他推動新教世界走向寬容,並嘗試論證(以數百處聖經經文爲依據)政府官員不應該強制執行超出自然宗教基本內容的任何事物。

普芬道夫遠非唯一朝這個方向發展的思想家。1689 年,約翰·洛克(John Locke)在其著名的《論宗教寬容》(Letter Concerning Toleration)中主張,政府官員可以容忍錯誤的宗教。洛克提出了一個問題:「如果一間教會拜偶像,政府官員應該容忍嗎?」他的回答產生了深遠影響:「爲了壓制一間拜偶像的教會而賦予政府官員的權力,難道不會在某個時候某個地方被用來摧毀一間正統的教會嗎?」

普芬道夫和洛克的著作都是對 1685 年《南特敕令》(Edict of Nantes)廢除的回應。該敕令迫使法國胡格諾教徒改信天主教,否則面臨終身監禁或逃離法國的結果。相比賦予君主對教會教義和崇拜的最終決定權,宗教寬容看起來更好,也更有利於基督教的目標。推動放棄嚴格執行宗教民族主義的,主要不是自由思想家和無神論者,而是虔誠的新教徒。這就是爲什麼托馬斯·艾肯黑德(Thomas Aikenhead),這位在 1697 年被絞刑處死的 20 歲學生,成爲英國最後一位因褻瀆罪被處決的人。越來越多的新教徒認爲,有一種更好的方式讓不同宗教群體和平共處。

早在 1729 年《通過法案》(Adopting Act)頒佈時,殖民地的長老會信徒在教會與國家關係問題上就已經與他們在威斯敏斯特的先輩們分道揚鑣了。1729 年 9 月 19 日,費城總會(Synod of Philadelphia)的牧師們採納《威斯敏斯特信仰告白》和《大小要理問答》作爲「他們的信仰告白」時,他們做出了以下聲明:

對第 20 章和第 23 章的某些條款作出例外。關於這些條款,總會一致聲明,他們不接受任何暗示政府官員可以控制主教會議牧職權的解讀,也不接受因宗教原因迫害他人的權力,更不接受任何違背英國王位新教繼承權的含義。

可以說,在美國長老會正式確立信條認同的那一刻起,《威斯敏斯特信仰告白》關於政府官員的教義就已經名存實亡了。

殖民地的長老會信徒大多是蘇格蘭人或蘇格蘭裔愛爾蘭人,他們本能地警惕政府干預教會事務,並對政府壓制異議的權力心存戒備,這並不令人意外。1718 年,威廉·坦南特(William Tennent)向費城總會解釋他脫離愛爾蘭國教的原因時表示,他所離開的主教制教會管理體系「完全不符合聖經」,而且「在教會法庭中使用代理人和大法官也毫無聖經依據」。同樣,1722 年總會宣佈,包括「教會紀律的細枝末節」在內的教會管理事務都屬於堂會及其領袖的職權範圍。

《通過法案》中提到的「英國王位的新教繼承」值得我們仔細琢磨。這個看似奇怪的措辭幾乎可以肯定是在暗指 1715 年的《放棄誓言》(Abjuration Oath)。這份誓言在之前的十五年裡一直是蘇格蘭的一大心病,也是引發分裂的根源。

1707 年,《聯合法案》(Act of Union)將英格蘭和蘇格蘭合併爲大不列顛。許多長老會基督徒反對這種聯合,認爲它與1638年的《國民盟約》(National Covenant)和 1643 年的《莊嚴同盟和盟約》(Solemn League and Covenant)所推崇的原則格格不入,1690 年的《光榮革命和解》(Revolution Settlement)恢復了長老會對蘇格蘭國教教會的治理權,結束了一段主教制(英國國教)控制的時期。長老會教徒擔心與英格蘭的聯合可能會削弱了《光榮革命和解》的效果。

然而,比 1707 年的聯合更令人擔憂的是 1712 年英國議會通過的新法案。這項法案不僅重新引入了教會贊助權(the practice of patronage),還要求所有蘇格蘭牧師宣誓放棄(即鄭重否認)斯圖亞特王朝對英國王位的主張,並承認漢諾威王朝的繼承權。約三分之一的長老會牧師拒絕宣誓,因此被貼上了「拒誓者」(nonjurors,源自拉丁語jurare,意爲「宣誓」)的標籤。

蘇格蘭的分裂在西南部尤爲嚴重,那裡的分離主義團體威脅著蘇格蘭教會的統一。平信徒常常看不起那些宣誓的牧師,認爲他們與英格蘭主教制妥協,背叛了國民盟約中規定的理念。

對蘇格蘭教會大多數神職人員來說,問題並不在於他們暗中支持雅各布黨,渴望舊僭主(天主教君主詹姆斯·弗朗西斯·愛德華·斯圖亞特 [James Francis Edward Stuart])回歸。新國王喬治一世雖然來自路德宗的漢諾威王室,但至少他是新教徒。真正的問題在於《棄權誓言》(Abjuration Oath)還規定英國君主應與英格蘭教會保持交流,並宣誓加冕誓言以維護英格蘭教會。更糟糕的是,修訂後的誓言包括一項承諾,即「堅決維護和保護英格蘭教會的現有體制及其教義、禮拜、紀律和管理」。許多長老會人士認爲這種措辭是對長老會制度本身的公然冒犯。

蘇格蘭教會牧師、多產作家羅伯特·沃德羅(Robert Wodrow)的觀點可能代表了許多人的立場。他在 1715 年 12 月 6 日的一封信中這樣闡述了他對《棄權誓言》的態度:

我已下定決心,如果我主要因拒絕新版的《棄權誓言》而遭受苦難,我願意再次承擔。正如你所指出的,我真正的困境不在於逃避懲罰(這些我都欣然交給上帝安排),而在於如何真誠地表達對喬治國王的忠誠(這一點我問心無愧),以及如何將自己與那些基於雅各布派立場拒絕宣誓的人區分開來。同時,我還要在這兩者之間取得平衡,避免贊同我認爲有罪的事。

1720 年,沃德羅再次重申了這一立場:

最讓我和周圍處境相似的人感到痛苦的是,我們沒有機會將自己與那些基於我們厭惡和憎恨的原則拒絕宣誓的人區分開來。因爲公開祈禱和在各種場合支持國王陛下和新教王位繼承權似乎不被重視,尤其是當我們因良心問題而被要求承受苦難時,這種區分就更加困難了。

《棄權誓言》要求長老會牧師宣誓效忠喬治國王,並支持大不列顛王位的新教繼承。大多數牧師都願意宣誓這些內容。但許多人無法接受的是,無論明示還是暗示,他們都被要求支持主教制,並贊同英國君主永遠不再會是長老會信徒。

《採納法案》中提到新教繼承權,很可能是移居美洲的蘇格蘭人試圖做出與沃德羅在蘇格蘭所做的同樣區分。雖然殖民地的長老會信徒願意支持漢諾威王室,併發誓放棄對天主教君主的效忠,但他們覺得有必要明確表示,他們不認爲政府官員有權強加任何類似宗教誓言的東西。

在他們看來,如果《威斯敏斯特信仰告白》的原文可以被解釋爲賦予議會權力,迫使長老會承諾遵守英國國教的原則,那麼這份信條就需要修改。他們認爲,威斯敏斯特神學家們賦予政府官員的權力太大、太危險了。也許威斯敏斯特神學家們並沒有像他們自以爲的那樣徹底擺脫伊拉斯圖主義?

1712 年議會立法的另一個令人失望之處是,它「恢復了贊助人在大不列顛蘇格蘭地區空缺教會中推薦牧師的古老權利」。實質上,這意味著富有的地主和貴族將在填補牧師空缺問題上擁有重要發言權——有時甚至可以否決會眾的意願。大會就贊助權問題進行了辯論,但沒有達成明確的決議。大會當然沒有像蘇格蘭代表們希望的那樣譴責這種做法。1649 年,蘇格蘭議會廢除了贊助權,但在 1660 年王政復辟時又被重新引入,然後在 1690 年再次被廢除,最終在 1712 年被永久恢復。

儘管《棄權誓言》在短期內造成了問題,但贊助權的重新引入給蘇格蘭教會造成了沉重打擊,至今仍未恢復元氣。實際上,此後的每一次教會分裂——從 1733 年的脫離派,到 1761 年的救濟教會,再到 1843 年的大分裂——都是由對平信徒贊助權的不滿引發的。

18 世紀中期,蘇格蘭教會中溫和派和民眾派之間的分歧很大程度上也源於贊助權問題。溫和派接受贊助權,認爲它是維持良好秩序和社會凝聚力的一部分,而民眾派中的福音派則反對贊助權,認爲這是對教會事務和會眾選擇自己牧師權利的嚴重干涉。贊助權在美國背景下的重要性不在於殖民地的長老會信徒受到它的約束,而在於他們都深知它的存在,並希望與它——以及所有類似的糾纏——劃清界限。

約翰·威瑟斯彭(John Witherspoon,1723-1794)最廣爲人知的身份是新澤西學院(即今天的普林斯頓大學)校長,以及美國國父之一(他是唯一在《獨立宣言》上簽字的牧師)。然而,鮮爲人知的是,他還是 18 世紀下半葉美國長老會教會中最具影響力的領袖。

威瑟斯彭的學生、也是他的第一位傳記作者阿什貝爾·格林(Ashbel Green)曾說,威瑟斯彭在教會議事中的影響力無人能及。這個評價恐怕很難反駁。

威瑟斯彭幾乎參與了所有重要委員會的工作,其中包括起草即將成立的美國長老會管理和紀律條例的委員會。他制定的八項基本原則至今仍在指導多個長老會教派。1789 年,威瑟斯彭在第一屆總會上做了開幕講道。在出席的 188 位牧師中,有 52 位是他親自教導過的。格林還記載,自 1769 年威瑟斯彭加入美國長老會後,大會公佈的法令大多出自這位蘇格蘭人之手。

有趣的是,這位在美國設計全國長老會體系的人,在他的祖國蘇格蘭卻因強烈反對溫和黨和教會贊助制度而聞名。儘管威瑟斯彭在蘇格蘭福音派中備受尊敬,但他常常被蘇格蘭教會的權力掮客視爲眼中釘。他堅持傳統的加爾文主義,多次(但往往徒勞)反對教會贊助制度,並撰寫諷刺文章抨擊溫和派人士和愛丁堡文人圈,這些行爲使他頻頻成爲嘲諷和攻擊的對象。

威瑟斯彭雖然熱愛蘇格蘭教會,但他清楚地認識到,即便長老會作爲國教,也無法實現威斯敏斯特神學家所嚮往的政教純潔。教會贊助制度正是問題的根源之一。威瑟斯彭深知,他所有的教會對手都曾得到不敬虔卻極具影響力的阿蓋爾公爵(Duke of Argyll)的支持或提拔。1768 年,當威瑟斯彭踏上美國土地時,雖然他可能在思想上還沒有完全放棄國教原則,但他已經親身體會到了國家對教會事務的干預和專橫。

1776 年,約翰·威瑟斯彭等人組成的新澤西省議會通過了一部新的州憲法。這部憲法雖然規定只有新教徒才能擔任公職,但它同時也大力維護宗教自由,反對設立國教。其中第十八條明確禁止設立國教:

本殖民地絕不剝奪任何人按照自己良心信仰崇拜全能上帝的權利;任何人都不得以任何理由被迫參加違背其信仰和判斷的禮拜活動;本殖民地的任何人都不得被強制繳納什一稅、稅金或其他費用,用於建造或修繕任何教堂或禮拜場所,或用於維持任何違背其信仰或未經其慎重考慮自願同意的牧師或牧職。

在起草新澤西州憲法的 10 人中,7 人是長老會人士,其中以著名長老會牧師雅各布·格林(Jacob Green)爲首。如果新澤西的長老會能代表整體情況(我們有充分理由這樣認爲),那麼可以說,美國信奉《威斯敏斯特信仰告白》的長老會對教會與國家關係的看法,已經與一個世紀前(威斯敏斯特)大會設想的大不相同。

在處理政教關係時,威瑟斯彭並非只關注程序。他和美國的其他長老會基督徒都不贊同完全中立的政府官員,也不認爲應該把民眾世俗化或把所有宗教等同視之。他們認爲,政府官員不應偏袒任何基督教宗派,同時要保護所有人的權利,無論其是否信教(《威斯敏斯特信仰告白》23:3)。

在威瑟斯彭的《道德哲學講座》中,他借鑑了普芬多夫和弗朗西斯·哈奇森(Francis Hutcheson,1694-1746)等新教道德哲學家的基本框架,探討了法理學、公民社會和「自然法與國際法」等問題。關於政府官員的職責,威瑟斯彭認爲「我們應該盡可能避免因宗教原因而進行迫害」,人在「受到壓迫時」反而更加危險,他甚至指出「天主教徒在荷蘭也能和平共處,不會危及自由」。

威瑟斯彭允許政府官員制定法律懲處褻瀆和不敬的行爲。他也承認,一些人認爲政府應該爲宗教活動提供公共支持是有道理的。最後,威瑟斯彭將政府官員比作父母,認爲他們有權指導但不能強迫。

我們應該謹慎對待威瑟斯彭的道德哲學講座。他本人並不想出版這些講座,我們所看到的版本是根據學生筆記在他去世後整理出版的。這些更像是課堂大綱,而非成熟的學術論文。在許多話題上,威瑟斯彭只是快速概覽了各種觀點,通常試圖尋找共同點,而不是給出明確的個人見解。

儘管如此,從這些講座中我們仍能大致看出威瑟斯彭的思想脈絡。他並不希望政府被禁止幫助教會或支持基督教。與其他長老會基督徒一樣,威瑟斯彭希望看到美國建立在基督教基礎之上,並逐漸基督教化。他認爲在美國,新教基督教應該成爲一種公共真理,政府應該普遍支持宗教在社會中的地位。

無可否認,威瑟斯彭的公開言行代表了許多新教徒(至少在美國)對政府官員角色看法的重大轉變。從威斯敏斯特大會到新英格蘭清教徒,再到美國國父,這其中並非存在一條直線的發展脈絡。

1789 年,總會向美國總統呈遞了一份頗爲恭維的致辭(由威瑟斯彭領銜的三人委員會起草)。他們並未將喬治·華盛頓譽爲教會的改革者或十誡的捍衛者。相反,他們表示:「我們深感幸運,能在我們的首席長官身上看到一位始終如一、公開支持基督教的朋友。他以理性和崇高的虔誠開始了他的執政;他在私生活中踐行基督福音的教導;在最公開和莊嚴的場合,他虔誠地承認上帝的護理。」

總會讚揚了華盛頓的品格和榜樣,並補充道:「除了效仿的力量,我們(指教會)還將致力於提供宗教的有益教導。」

再舉一個例子,1775 年,紐約和費城大會向其管轄的會眾發佈了一封「牧函」——同樣由威瑟斯彭執筆——其中有一段引人深思的內容:

如果說普遍的道德淪喪會使一個國家面臨上帝的審判,並導致其走向毀滅,那麼在當前的困境中,改革風俗就變得極爲必要。同時,正如許多傑出作家所指出的,古代自由國家中以維護公眾道德爲目標的監察權對其存續至關重要。我們不禁認爲,如今唯一能取代這種監察權的就是各宗派對其成員的宗教紀律。因此,哪個宗派或信仰能最有效地教導其成員,並最嚴格地維護其紀律,誰就能爲整個社會做出最大貢獻。基於同樣的理由,政府官員或有權威的人士在宗教或道德方面能爲人民做的最大貢獻,就是以最平等和公正的方式捍衛和保障良心自由權。

這與威斯敏斯特神學家認爲政府官員應該鎮壓褻瀆和異端的觀點大相徑庭。美國長老會認爲,改造人民品格的任務屬於教會,因此政府官員的責任是平等公正地保障良心自由權,使教會能自由地實行其紀律和門徒訓練。

威瑟斯彭最關心的問題——無論是在政治上還是在教會中——都是暴政的威脅。他認爲公民自由和宗教自由密不可分;失去其一就會失去另一個。正如他在 1776 年 5 月那篇爲獨立鋪平道路的著名講道《上帝的護理對人類情感的主宰》(The Dominion of Providence over the Passions of Men)中所說:「我不想反對任何人的宗教,但我反對每個人的邪惡。」

正是基於這一信念,兩個月後,威瑟斯彭與其他長老會教徒、福音派新教徒,以及寬容派、唯一神論者、聖公會教徒、公理會教徒、自然神論者、貴格會教徒和一位天主教徒一起,在《獨立宣言》上簽字。通過這一行動,美國最具影響力的長老會牧師與一群宗教信仰多樣的愛國者攜手,共同建立了一個新國家。這個國家不是由教會信條,而是由一份融合了公民共和主義、洛克式自由主義以及新教自然法和道德哲學的文件所凝聚在一起。

這種情況是威斯敏斯特神學家,更不用說盟約派人士,無法想像也不會認可的。但美國的長老會教徒以不同的方式看待教會與國家的關係,並相應地修訂了《威斯敏斯特信仰告白》。

我們正處於一個特殊時期,政界各方都在質疑西方國家近 200 年來奉行的民主自由秩序是否明智。當基督徒爲失去的文化影響力而嘆息(並憂慮未來)時,人們開始重新探討:什麼樣的政治制度最能造福我們的國家和世界。

這些討論中,有些吵得沸沸揚揚、但無亮光,但也有不少爲深入理解政治神學做出了有益嘗試。目前進行的神學和歷史回溯可能會帶來積極成果。但在我們借用歷史爲己所用之前,我們必須讓歷史自己發聲。即便我們立足於某個特定傳統,也要認識到,這個傳統——尤其是跨越數世紀和大洲的傳統——並非前後連貫一致。

正如我試圖闡明的,一個重要案例就是對民事官員的看法隨著時間在演變。約翰·科菲(John Coffey)的結論很中肯:「除了改革宗長老會盟約派(RPC)和一些分離派,18 世紀的長老會教徒找到了與威斯敏斯特大會關於虔誠長官在宗教事務上的強制權力教導保持距離的方法......在英語世界的各個角落,洛克式的宗教自由思想,對那些擔心英國國教一家獨大或看不到自己成爲主導力量希望的長老會人士來說,越發有吸引力。」

作爲美國長老會(PCA)的一名牧師,也作爲一個宣誓維護修訂版《威斯敏斯特信仰告白》的人,我認爲這些變化是好的。但本文的目的並非證明這些變化更好,而是要表明這些變化意義重大,代表了對公民長官兩種截然不同且難以調和的看法。

美國長老會仍然認爲基督教應在他們的新國家中佔據特殊地位。他們傳道、禱告,並爲建立一個敬虔的共和制美利堅而努力。但他們不再認同威斯敏斯特神學家們對民事官員的觀點。他們拒絕了早期歐洲的模式,即由長官確保國內只實行「正確的」宗教(也就是他自己的宗教)。如果美國長老會想從自身的信條傳統中尋找教會與國家關係的範本,他們就必須決定是回到倫敦還是回到費城。他們不可能同時選擇兩者。

譯:變奏曲;校:JFX。原文刊載於福音聯盟英文網站:『Of the Civil Magistrate』: How Presbyterians Shifted on Church-State Relations