去年10月,當塔伊西婭·盧基奇(Taisiia Lukich)沒有收到男朋友的信息回覆時,她並沒有爲此感到擔心。

「這不是他第一次長時間不回我消息,因爲,你知道的,有很多互聯網和手機基站都被破壞了,」福音聯盟烏克蘭語編輯塔伊西婭說。在俄羅斯入侵之前,她和她的男友亞歷克斯一直在考慮是否在2022年舉行婚禮。然而,她2022年的大部分時間都在難民營度過,而亞歷克斯則加入了烏克蘭軍隊保衛家園。

但這次,亞歷克斯四天沒有回消息。四天之後,塔伊西婭收到了來自亞歷克斯朋友的消息,他告訴她不用再聯繫亞歷克斯了。

亞歷克斯已經在一場戰鬥中犧牲了。

亞歷克斯已經在一場戰鬥中犧牲了。

塔伊西婭徹底崩潰了。她吃不下飯,睡不著覺。由於亞歷克斯的屍體被炮彈擊碎,所以葬禮上他的棺材是封死的,她懷疑他是否真的在棺材裡面。她對神感到憤怒,說了許多憤怒的禱告,並放棄了讀經。

她說:「我感到自己正墜入一個悲傷、哭泣和痛苦的深淵。我覺得我已經沒有未來了,沒有理由讓我的生活繼續下去。有些時候,我感到如此空虛,甚至無法與其他人交談。」

她沒有把這件事情告訴教會裡的許多朋友,因爲太痛苦了,而且她知道他們也在爲同樣的事情掙扎。她所在的教會中已經有四名成員犧牲,另有14個成員正在前線奮戰。

「有一天,當我不再有力量忍受我內心所發生的事情時,我就起來禱告,求神賜我愛、和平和安慰,」她說。她在淚水中睡著了,但醒來時卻煥然一新。這感覺就像是經歷了一個神蹟。

她說:「通常在困難的情況下,我們只注意到這個世界給我們的痛苦,我們忘了看向基督。基督在創世之初就知道這種痛苦會出現在我們的生活中,他已經爲我們準備了安慰。他來,正是爲了這些情況。」

這幕場景正在烏克蘭各個角落的教會中上演。自從俄羅斯軍隊開始了其總統弗拉基米爾·普京所謂的 「特別軍事行動」使烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」以來,已經整整一年了。在這段時間裡,普京的軍隊摧毀和劫掠了數百間教會。在態勢不斷變化的前線,由於成員被殺、逃亡或加入戰鬥,教會變得荒涼。

這幕場景正在烏克蘭各個角落的教會中上演。自從俄羅斯軍隊開始了其總統弗拉基米爾·普京所謂的 「特別軍事行動」使烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」以來,已經整整一年了。在這段時間裡,普京的軍隊摧毀和劫掠了數百間教會。在態勢不斷變化的前線,由於成員被殺、逃亡或加入戰鬥,教會變得荒涼。

但是如果你與烏克蘭的基督徒交談,他們會告訴你神沒有拋棄他們。許多教會——連同一些神學院——正在成長,烏克蘭難民使得鄰國的教會得到了復興。世界各地的教會則團結起來,歡迎烏克蘭難民,或爲他們提供支持。

過去20年一直在烏克蘭服事的美國宣教士卡勒·蘇科(Caleb Suko)說:「戰爭是一個你看到人們最壞和最好的一面的時候。我們已經看到了上帝所做的美善之事。」

雖然俄羅斯在邊境地區已經集結許久,但去年2月24日的入侵仍然讓很多烏克蘭人感到驚訝。塔伊西婭住在離基輔不到7英里的一個軍事基地附近,她一覺醒來就看到了亞歷克斯的六個未接電話,還有其他朋友的更多電話和信息。

她想知道,爲什麼我今天這麼受歡迎?「我開始打開信息,看到,好吧,戰爭爆發了。」

塔伊西婭不知道該怎麼做。她和她的媽媽儲備了飲用水,在窗戶上掛了厚厚的毯子。他們去了教會,詢問其他人在做什麼。他們去了超市,但幾乎所有的東西都被買光了——儘管這對塔伊西婭來不算太大的麻煩。

她說:「我的祖母經歷過第二次世界大戰,所以她有一個習慣,就是在家裡儲存一些穀物和罐頭,所以我們實際上有一些庫存。她開始爲她的教會和附近的人烤制麵包。」

她說:「我的祖母經歷過第二次世界大戰,所以她有一個習慣,就是在家裡儲存一些穀物和罐頭,所以我們實際上有一些庫存。她開始爲她的教會和附近的人烤制麵包。」

週六,坦克開始在塔伊西婭所在的街道上開進。烏克蘭軍隊炸燬了通往基輔的橋樑——爆炸聲把她臥室的天花板震塌了。大約一週後,戰鬥機的飛行高度非常低,塔伊西婭和媽媽可以感受到每一次飛行,她們能聽到爆炸聲。

她說:「我的朋友打電話來,開始大叫,問我爲什麼還在這裡。」她知道爲什麼要在教會幫忙,但她也知道她要對母親的安全負責。於是,收拾好筆記本電腦、一些備用衣服和貓,塔伊西婭和她的媽媽前往教會,她的小組長開車送她們到了能去的最遠地方。

其實那裡並不遙遠。由於橋壞了,泰西婭和她媽媽不得不步行。她的母親摔倒在一些岩石上,弄溼了她的衣服。

我們過了河之後,敵人的大炮開始射擊,塔伊西婭說:「當時我們站在空地上。沒有什麼可以給自己提供掩護。我只能站在那裡祈禱:『求求你,上帝,不是現在。』」

烏克蘭的部隊進行了還擊,俄羅斯的槍炮啞火了,塔伊西婭得以繼續上路。

幾天之後,俄羅斯軍隊就佔領了烏克蘭的大片土地,包括巴拉克利亞(Balakliya)市,一位名叫奧列克桑德(Oleksandr)的牧師住在那裡。他的教堂很大,有很多年輕家庭在那裡避難。他開著車把人們從俄羅斯控制的領土上接出來,再把食物送回去。

「當我們主日敬拜時,我看到了人們的恐懼。」他在一次錄音中說。他留了下來,因爲「當你作爲一個牧師接近他們時,會給人們帶去鼓勵。」

5月初,他試圖前往基輔參加一個牧師會議,但被佔領軍攔了下來。幾天後,俄羅斯軍隊來到他家,讓他上了他們的車。

他們把他帶到了傀儡政府的警察局,當他們在他頭上套上袋子時,奧列克桑德知道自己有麻煩了。在接下來的兩天裡,他每天都會捱揍。

他們把他帶到了傀儡政府的警察局,當他們在他頭上套上袋子時,奧列克桑德知道自己有麻煩了。在接下來的兩天裡,他每天都會捱揍。

「起初我不知道他們想從我身上得到什麼,」他說。「後來我開始意識到,首先,這些人——尤其這個主持審訊的人——就是長期憎恨所有新教基督徒。他說得很清說:『我們不會讓你繼續在這裡。這裡只能有一個教會——俄羅斯東正教會。』」

後來,俄羅斯人指控奧列克桑德爲美國情報部門工作。他們對他大肆拳打腳踢,弄得他全身傷痕累累,左臂骨折。

奧列克桑德向他所信靠的神禱告,祂曾經把彼得從監獄中釋放出來、把但以理從獅子坑中釋放出來。他說:「我感覺到上帝沉默了,這太可怕了。那是你需要神說話的時刻,祂卻沉默了。」

奧列克桑德的傷口非常嚴重,於是他被送往街對面的醫療中心。在那裡住了兩個星期後,他的妻子得到允許帶他回家。他說,那次釋放」表明(神)與我同在,祂彰顯了祂的信實。我意識到,當神沉默的時候,並不意味著他不在那裡。」

9月8日,巴拉克利亞得到了烏克蘭軍隊的解放,設立在傀儡政府警察局地下室的酷刑室被人發現。奧列克桑德的教會拿回了自己的教堂,他們立即開始分發人道主義援助,用膠帶封住窗戶,並爲人們禱告。

奧列克桑德說:「現在有很多人前來參加主日敬拜。他們只是想和我們相聚。他們想和我們一起度過這段時光。」

他的妻子補充說,教會成員變得更加成熟。雖然仍然有些人只是想熬過苦難,但更多人在信心上成長了。「他們很累,他們中有人倒下了,但也有人起來講道、有人更熱心傳福音,」她說。「這讓我心裡很喜樂,我敬佩他們的勇氣,欽佩信徒們的毅力。」

與此同時,奧列克桑德正在爲教會禱告,但也爲毆打他的前傀儡政府工作人員禱告。

他禱告說:「如果至少有一個人(在監獄裡)聽到了福音,並在某種程度上受到了觸動,請給他悔改的機會,我想在天國看到這個人。如果我來到天國,看到這些人中有一個在上帝面前悔改了,這對我來說將是一個巨大的喜悅。」

當奧列克桑德在警察局地下室受折磨時,他的許多教會成員正分散在烏克蘭和鄰國。迄今爲止,約有三分之一的烏克蘭人流離失所,其中八百萬人分散在歐洲各地。

「3月7日,我們還沒有計劃搬家,」神學院教授瓦西里·諾瓦科維茨(Vasyl Novakovets)說。「然而3月8日,我們就已經在車上了。」

瓦西裡住在敖德薩,那裡是俄羅斯的一個戰略目標。他的三個孩子年齡在6到11歲之間,他的妻子很害怕留下來。經過一天的禱告和電話聯繫,他們一家人逃往羅馬尼亞的路終於打開。他們在一個基督教難民中心待了一段時間,然後轉到奧地利。

「我們只能爲自己和孩子準備了一些衣服,然後就走了,」他說。「最初的幾週非常糟糕,壓力非常大。我們不知道我們會在(任何地方)待多久。(在奧地利),德語是新語言。我們的孩子去上學,但什麼都聽不懂。有一個星期,我甚至讀不進聖經。那是非常糟糕的。」

「我們只能爲自己和孩子準備了一些衣服,然後就走了,」他說。「最初的幾週非常糟糕,壓力非常大。我們不知道我們會在(任何地方)待多久。(在奧地利),德語是新語言。我們的孩子去上學,但什麼都聽不懂。有一個星期,我甚至讀不進聖經。那是非常糟糕的。」

瓦西裡說,慢慢地,神帶來了新的朋友,可以與他們交談和一起禱告。他找到了一個講烏克蘭語的教會,在那裡他可以定期講道並加入一個小組。

他說:「在黑暗時期,你得以更加接近神。你真的得信靠祂,因爲你不知道第二天或下個月會發生什麼。但是神開啓了新的機會、新的事工、新的支持。如果有人問我,『你想重複這一次嗎?』我會說是的,因爲這雖然很難,但它讓我如此親近神。」

12月,瓦西裡的家人搬到了美國賓夕法尼亞州,在那裡他與一個他熟悉的、講烏克蘭語的教會聯繫上了。早在2015年,他就與成員羅曼·卡普蘭(Roman Kapran)開始了一個項目,23年前,蘇聯解體後不久,卡普蘭就先於他成爲了一名難民。

羅曼現在是美國烏克蘭語浸信會聯會的主席。2015年,當出版商十架路(Crossway)授權將英文標準版研修本聖經翻譯成烏克蘭語時,他就參與了這個項目。

羅曼現在是美國烏克蘭語浸信會聯會的主席。2015年,當出版商十架路(Crossway)授權將英文標準版研修本聖經翻譯成烏克蘭語時,他就參與了這個項目。

在與瓦西裡和其他烏克蘭神學家合作了七年之後,戰爭開始時這項工作幾乎已經完成。譯者們花了幾個月的時間來恢復各自的生活,現在正在完成編輯工作,並找到足夠的資金進行印刷——據羅曼估計,成本約爲50,000美元。他們的最後一次會議是在12月的Zoom上,烏克蘭與會者從西歐和美國各地登錄。

在那個電話中,瓦西裡可以看到神在工作,而且不僅僅是在他們一起完成的工作中。

他說:「我的朋友現在是荷蘭、德國、斯洛伐克、羅馬尼亞和波蘭的宣教士。」烏克蘭人現在在這些國家,這些領袖正在當地努力分享福音並幫助當地的教會。"

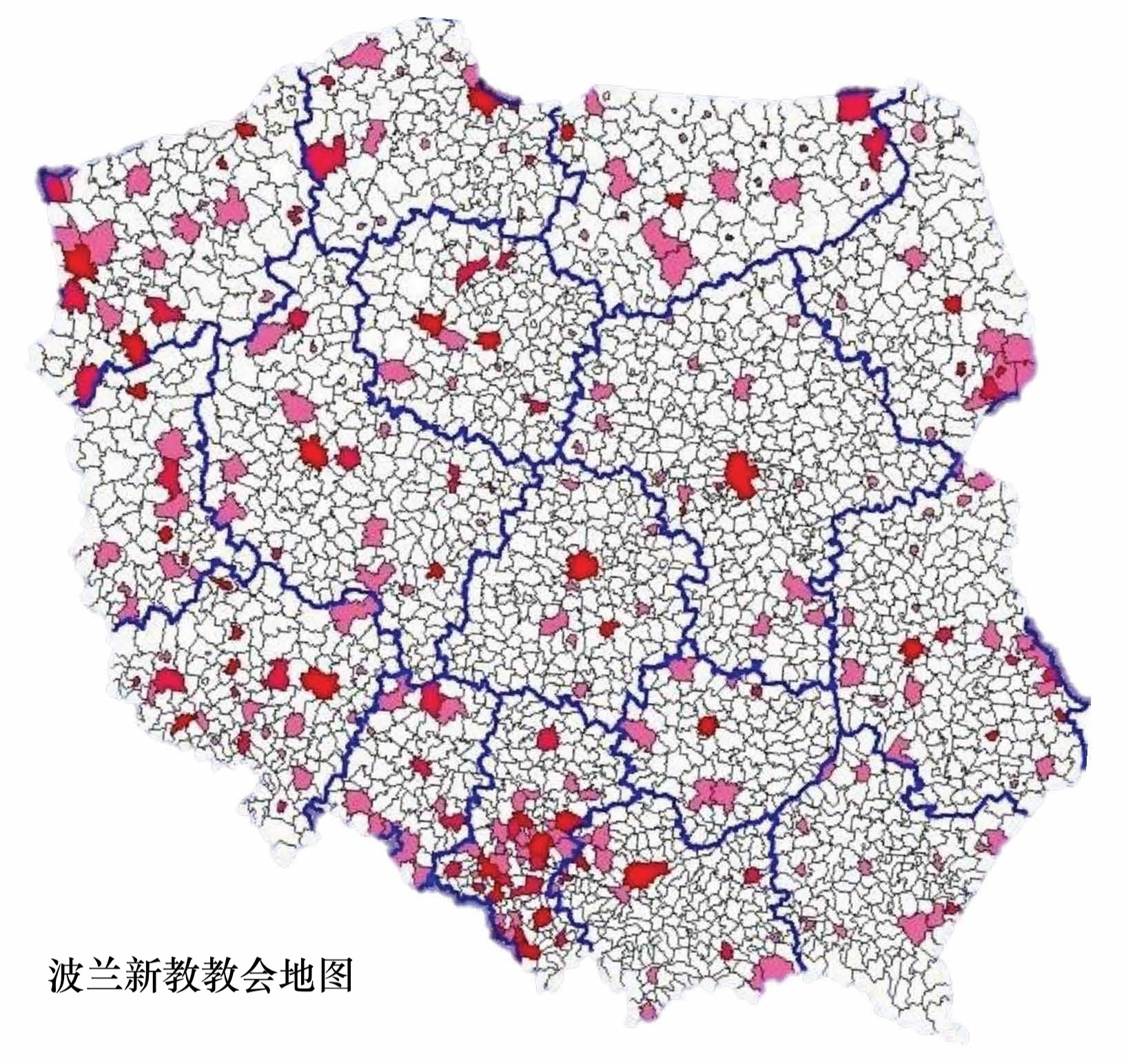

亞歷山大·薩什科·內扎穆特迪諾夫(Aleksander Saško Nezamutdinov)12歲時在烏克蘭的一個福音派教會信主。在讀聖經學院時,他正在考慮去往前南斯拉夫進行宣教工作——直到有人給他看了一張波蘭地圖,上面用紅色標出了新教教會存在的地方。

他說:「整張地圖有如此之多的空白,幾乎都是白色的。」因此,薩什科在美洲長老會(PCA)的世界宣教(MTW)團隊中進行了實習,然後在克拉科夫開始了教會植堂項目。他的教會有20名成員,在疫情期間增加到40人,擠在一個800平方英尺的出租店面裡。

他說:「整張地圖有如此之多的空白,幾乎都是白色的。」因此,薩什科在美洲長老會(PCA)的世界宣教(MTW)團隊中進行了實習,然後在克拉科夫開始了教會植堂項目。他的教會有20名成員,在疫情期間增加到40人,擠在一個800平方英尺的出租店面裡。

在那裡,薩什科看著西方外交官在2022年1月和2月離開基輔,然後看到更多的大型宣教機構開始撤出人員。

他說:「然後你就知道有事情要發生了。」它也的確發生了。隨著俄羅斯以空襲、飛彈和地面部隊推進入侵,烏克蘭人不得不向另一個方向逃亡。在過去的一年裡,有超過950萬人次從烏克蘭越境進入波蘭。

薩什科的教會在入侵兩天後看到了第一批難民。大約有10名烏克蘭婦女來參加週日的聚會,他不得不在擁擠的教會中爲她們找到座位。

「接下來的一週是最難的,」薩什科說。「我不斷接到烏克蘭人的電話,希望通過克拉科夫離開,還有波蘭朋友的電話,他們想要提供幫助。那一整週,我一直在打電話。」

一些難民在等待火車或飛機時往往需要在一個地方住上幾個小時,有些人需要住上幾晚。有些人知道他們要去哪裡,有些人則不知道。有些人需要食物、衣服或嬰兒車。每個人都需要有人爲他們禱告和提供安慰。

一些難民在等待火車或飛機時往往需要在一個地方住上幾個小時,有些人需要住上幾晚。有些人知道他們要去哪裡,有些人則不知道。有些人需要食物、衣服或嬰兒車。每個人都需要有人爲他們禱告和提供安慰。

薩什科說:「波蘭的反應令人難以置信。在歐洲歷史上,我們還沒有見過這樣的事情。在最初的幾週裡,曾有一段時間在邊境上開車過來等著接難民的波蘭人比需要搭車的烏克蘭人還多。」

他說,波蘭的慷慨源於共同的歷史記憶。當德國在1939年從西方入侵波蘭時,蘇聯從東面入侵,這兩個國家幾週之內就瓜分了波蘭。

薩什科說:「波蘭記得當沒有人幫助的時候是什麼樣子。」渴望得到幫助的會友們租了另一棟樓,然後買了一些床。他們接待難民、安排交通,並對收到的食物和衣服進行分類。當第一波難民潮結束後,事情漸漸穩定下來,薩什科的教會租了一所學校,在夏天爲孩子們舉辦了爲期10週的暑期聖經學校(VBS)。

薩什科一直在努力翻譯和出版波蘭語的屬靈書籍,去年夏天開始,他增加了烏克蘭語翻譯。到目前爲止,他已經印製了6萬冊書,如約翰·派博的《耶穌來死的50個理由》(Fifty Reasons Why Jesus Came to Die)和R. C. 史普羅的《國王的驢駒》(The Donkey Who Carried a King)。一些書得以回到烏克蘭,而另一些則送到了有烏克蘭難民的波蘭、捷克或德國教會。

「這就像耶穌用有限的魚和麵包餵養眾人,」他說。「使徒們並沒有生產食物,他們的責任是分發食物。我覺得在過去的一年裡,我們的教會正在做這件事。我們從未擁有或夢想過的資源被送到我們面前,讓我們使用它們。」

「這就像耶穌用有限的魚和麵包餵養眾人,」他說。「使徒們並沒有生產食物,他們的責任是分發食物。我覺得在過去的一年裡,我們的教會正在做這件事。我們從未擁有或夢想過的資源被送到我們面前,讓我們使用它們。」

薩什科的40名教會成員無法獨自完成這項工作。世界宣教機構派出了宣教士——這是薩什科自2015年以來一直在禱告的事情。而難民們自己也提供了幫助。他說:「我認爲在波蘭,沒有一個教會沒有烏克蘭家庭。教會的規模擴大了一倍。這對波蘭的福音教派來說真的很鼓舞人心。」

薩什科的教會現在每個星期天都有大約60人參加聚會。

他說:「如果這些烏克蘭人留在這裡,這將極大地改變屬靈狀況。」而這已經改變了薩什科本人。

他說:「我的信仰更加堅定,因爲我在現實生活中看到了上帝的信實。這是難以置信的——我看到了神在工作。」

1991年蘇聯解體後,烏克蘭是所有前蘇聯國家中對福音最開放的國家。

「如果你在1990年代分發一箱聖經,它們會在兩分鐘內發光。」卡勒·蘇科說,他在1994年第一次去到了烏克蘭,「那裡有很大的復興,很多教會得到了建立。」

據基輔神學院教授兼高級學位主任里克·佩海(Rick Perhai)估計,今天的烏克蘭有3000至4000個福音派教會。由於數量眾多,烏克蘭被稱爲該地區的「聖經帶」。

據基輔神學院教授兼高級學位主任里克·佩海(Rick Perhai)估計,今天的烏克蘭有3000至4000個福音派教會。由於數量眾多,烏克蘭被稱爲該地區的「聖經帶」。

「到了21世紀中期,很多事情都在放緩。」2007年永久性移居烏克蘭的卡勒說。「下一代正在教會中接受訓練。人們變得忙碌了。烏克蘭正在慢慢變得富裕——出現了商場、咖啡館和技術。」

當烏克蘭總統在2014年決定不與歐盟簽署協議時,這導致了基輔的暴力抗議活動和俄羅斯奪取克里米亞的行動。「我們當時看到了某種程度上的屬靈復興,」卡勒說。「這持續到了2014年和2015年。」

但當時那場危機與這場危機相比是小巫見大巫。他說:「我們看到這次戰爭讓人們對福音更加開放了,這個國家對福音也有了更大的需求。」

雖然莊稼已經成熟了,但工人卻很少。

里克說:「甚至我們的學術院長也被徵召上戰場了。」基輔神學院意識到戰區的學生可能沒有足夠的精力攻讀學士或碩士學位,因此開始提供爲期一年的證書課程。該課程主要以面授方式進行,幫助學生「領略福音的真諦,正確解讀聖經」——這是里克的原話。

該證書課程於去年秋季首次開設。大約有150名學生報名參加——是整個學士課程通常招收的65名學生的兩倍。

該證書課程於去年秋季首次開設。大約有150名學生報名參加——是整個學士課程通常招收的65名學生的兩倍。

這些年輕牧師的工作很有挑戰——一個有80名成員的教會,只剩下不到20人。每個人都感到擔心和憤怒;一個在戰爭中失去兒子的人正在爲復仇的慾望而掙扎。在另一個教會中,75%的成員逃離了,牧師正在與難民分享福音。

里克說:「一些難民已經歸信,現在他們正在接受門徒訓練,有些人很快就會接受洗禮。福音正在爆炸性成長,帶來了人數的倍增和屬靈的果子。」

如果你開車從西向東穿過烏克蘭,你會看到越來越多的廢墟——建築物被炸燬,橋樑被炸燬,瓦礫成堆。

「感覺就像你在剛鐸(Gondor,《魔戒》中的地名——譯註)開車。你還可以看到魔多(Mordor,《魔戒》中的地名——譯註),」里克說。「這裡有很多地方很像魔多,但在這裡頭有希望。」

塔伊西婭感覺到了這一點。在斯洛伐克的一個青年基督機構幫助了難民後,她和她的媽媽回到了基輔附近的家。

「一枚飛彈擊中了我們的地下室,現在我們的地下室有一個巨大的洞,」她說。「有的窗戶不見了,還有一些地方屋頂掉下來了。」

但回家的感覺真好,她說。這些天,塔伊西婭回到教會做起了志願者。她在做幾份工作,包括爲福音聯盟翻譯和編輯文章。

「如果沒有穿過靈魂中最黑暗之處的那次旅程,我永遠不會達到再次得到安慰、喜樂和愛的地步,」她說。「神在那一刻給了我安慰,當時我自己都不想要得到安慰了。我是如此封閉在我絕望的想法中,以至於我忘記了神捨了自己的愛子。我沒有權利說沒有人理解我——神確實理解我,甚至比我認爲祂能理解的還要多。」

她不斷提醒自己,上帝對她有更多的計劃。「如果上帝今天沒有取走我的生命,這意味著可能他明天還有事情要我做。」

她的基督徒弟兄姊妹們對此表示贊同。

現在在烏克蘭傳福音「一點都不容易——真的非常非常難。」里克說。「但傳福音本質上就是順服神的話,做神要我們說和做的事,並相信神的話語是活潑和有功效的,而且神的靈會在祂的選民心中做工。」

「神給了我們恩典,」卡勒說,他一直定期向數百人發放食物和毛毯。「我們知道祂要呼召我們去哪裡,所以那肯定是我們最想去的地方。我們現在不想去別的地方。」

譯:DeepL;校:SMH。原文刊載於福音聯盟英文網站:One Year Later, Christians in Ukraine Say, 'We Wouldn't Want to Be Anywhere Else'.